СССР. ИСТОРИЯ

15.03.2023

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

Скромное обаяние среднего класса

О мещанстве в хорошем смысле

-

Участники дискуссии:

833 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Леонид Соколов,

Гарри Гайлит,

Сергей Леонидов,

Юрий Васильевич Мартинович,

Марина Зимина,

Артём Бузинный,

Иван Киплинг,

Виталий Матусевич

Как-то так получилось, что советский идеологический официоз мещанина не жаловал. Его сделали антиподом всех возвышенных качеств, присущих идеальному человеку светлого будущего. Во внутрипартийной полемике это слово использовалось, как жупел, гарантированно пригвождающий оппонента к позорному столбу.

Из-за спины "великого" Сталина глядит на человечество тифлисский мещанин Джугашвили,

– так Троцкий пытался дискредитировать в глазах однопартийцев своего более успешного противника.

Попытки “сталинских оппортунистов” защитить от сомнительных “революционных” экспериментов традиционную семью с точки зрения “Демона Революции” также были проявлением “мещанских предрассудков”:

Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый “семейный очаг”, т.е. архаическое, затхлое и косное учреждение... Доколе эта задача не решена, 40 миллионов советских семей остаются гнездами средневековья... Торжественная реабилитация семьи, происходящая одновременно — какое провиденциальное совпадение! — с реабилитацией рубля… Трудно измерить глазом размах отступления!.. Азбука коммунизма объявлена “левацким загибом”. Тупые и черствые предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой морали.

В коллективном письме-жалобе “старых большевиков” сквозит обида на то, что они являются «нежелательным элементом в современных условиях… заступиться за нас никто не заступится. Зато на советского обывателя сыпятся всевозможные льготы и послабления».

Но если отвлечься от эмоционального контекста, в котором оппоненты осыпали друг друга этими фельетонными ярлыками, и задаться вопросом: а кто, собственно, такой "мещанин" в политэкономическом смысле?

Мещанство и марксизм

Само это слово пришло в русский язык из западнорусских земель, долгое время находившихся в составе Польско-Литовского государства. Там этим понятием обозначались городские слои, жившие в основном несельскохозяйственным трудом – от западнорусского слова "место" (город). В свою очередь на Западной Руси этим словом были переведены европейские понятия "бюргер" и "буржуа", обозначавшие те же средние городские слои.

Причём в средние века эти понятия не имели того собственно "буржуазного" смысла, который мы сегодня в них вкладываем. Средневековый европейский городской ремесленник или торговец был членом своей профессиональной корпорации, а не капиталистом. Однако с формированием капиталистических отношений понятие "буржуа" претерпело в Европе значительные изменения, став обозначением частного собственника, по большей части мелкого или среднего.

С ортодоксально марксистских позиций социализм может родиться и вызреть только из позднего капитализма, исчерпавшего свой прогрессивный потенциал. Поздний, перерезревший капитализм характеризуется резкой поляризацией общества на кучку крупных капиталистов и массы пролетариев. Все "промежуточные" слои здесь оказываются лишними. То есть с марксистской точки зрения сохранение многочисленной мелкой буржуазии является маркером отсталости общества, его неготовности к переходу в социализм.

С другой стороны, когда после второй мировой войны на Западе стали активно строить “вэлферстейт”, где “две трети” общества подлежали переводу в "средний класс", то это было уже искусственное возвращение к ситуации раннего капитализма с его многочисленными мелкобуржуазными массами. И делалось этот именно с целью затормозить кризис капитализма, не дать ему принять неуправляемый формат, а значит, в каком-то смысле обратить течение истории вспять, вернуться к раннему капитализму.

Неудивительно, что для многих большевиков и других русских марксистов и левых слово "мещанин" приобрело бранный смысл. В этой же марксистской традиции и крестьянство трактовать, как мелкую буржуазию. Сюда же относится и брошенный в пылу дискуссии Троцким в адрес Сталина полемический ярлычок "выдающаяся посредственность".

Отвлекаясь от эмоционального контекста споров большевистских вождей, зададимся тем же вопросом: что же такое "посредственность" в политэкономическом смысле? Это не что иное, как те же "средние слои", составляющие социальный "буфер" между крупным капиталом и пролетариатом, и в этом смысле являющиеся "тормозом" для свободного развития всех "прогрессивных" тенденций капитализма. Вот представителем этих слоёв и был Сталин, по мнению Троцкого. Отсюда и характеристика Троцким своего поражения в борьбе против сталинской группировки, как "термидора" и "бонапартистского реванша".

В России ситуация осложнялась не только наличием многочисленных мещанско-крестьянских слоёв, тормозящих прогрессивно-поступательное развитие капитализма, но и тем, что слой настоящих пролетариев был крайне тонок, а буржуазный слой ещё тоньше. Это означало, что Россия по марксистским стандартам была “отсталой” и к социалистической революции никоим образом не готовой. И, тем не менее, в этой отсталой стране революция таки случается, и возглавляет её марксистская партия. Революция, вроде бы призванная решать буржуазные задачи борьбы с пережитками разных докапиталистических укладов. Российская буржуазия по своей малочисленности и слабости оказалась неспособной возглавить эту борьбу, и в этой роли её кто-то должен был заменить.

В начале прошлого века среди образованного класса России было весьма распространённым мнение, что по слабости российской буржуазии роль прогрессивной движущей силы революции призвана сыграть интеллигенция и политические партии, ею созданные. Прежде всего, партия кадетов, провозглашавшая именно либерально-буржуазные ценности. Но кадеты также не справились с этой задачей, и в итоге революцию возглавили большевики.

Марксистская партия в роли авангарда буржуазной революции? – это выглядело парадоксом, и собственно поэтому меньшевики и отказались брать власть. Большевики смотрели на дело менее догматично и властью не побрезговали. Это новое положение большевиков в роли держателей власти, но без собственности, делало их неким эрзацем буржуазии. С другой стороны незначительный вес капитала в российской экономике делал большевистскую партию чем-то похожим на старую земельную аристократию.

По марксистским представлениям теперь для успешного решения всех задач буржуазной революции следовало избавиться от всех "промежуточных" слоёв, чтобы привести общество к чисто бинарной модели. В странах классического капитализма она выглядела, как буржуазия/пролетариат. В СССР буржуазию вроде как должна была заменить правящая партия, состоявшая в основном из интеллигентов. Такой представлялась теоретическая модель движения к социализму в России, что бы хотя бы минимально соответствовать марксистской ортодоксии. В соответствие с этой моделью общество должно было разделиться строго на два неравных слоя, где одни приказывают, а другие беспрекословно подчиняются.

Отсюда и идеи Троцкого о “трудовых армиях”. Отсюда и саботирование Троцким и его сторонниками инициативы уже тяжело больного Ленина о расширении состава ЦК партии за счёт представителей широких рабоче-крестьянских масс. В представлении троцкистов прерогатива занимать командные должности в системе, организованной по армейскому типу, должна принадлежать партии интеллигентов, а дело простонародья – быть сугубо исполнителями приказов. Понятно, что эта квазифеодальная модель была весьма далека от представлений Ленина о социализме, как "строе цивилизованных кооператоров".

Соответственно сторонниками Троцкого воспринималось в штыки всё, что с перспективы их модели движения к социализму виделось "лишним" – все мелкобуржуазные, "промежуточные" слои и средние классы. И вполне естественно, что в их лексиконе слово "мещанин", как синоним мелкобуржуазности и отсталости, приобрело уничижительное звучание.

Однако на практике движение к социализму в СССР пошло по совершенно иному пути. “Промежуточные” слои не только не собирались вымирать, но и усиливали свои позиции в обществе. По выражению известного аграрного историка Теодора Шанина «Россия с НЭПом стала более крестьянской, чем когда-либо прежде или после этого». Да и после коллективизации крестьянство никуда не делось, не превратилось в наёмный сельский пролетариат. Просто крестьянская община переформатировалась, приняла форму сельскохозяйственной артели – колхоза. Артель же, наряду с индивидуальным предпринимательством-кустарничеством, после революции стала господствующей производственной формой и в городской мелкой и средней промышленности.

Таким образом, оказалось, что по мере строительства социализма в СССР “промежуточные” мещанско-крестьянские слои не только не исчезали, но и никак не мешали строительству социализма.

Более того, представления марксистов о враждебности крестьянства и мещанства социализму основывались на некритическом переносе западноевропейских социальных категорий на российскую реальность. Но российский мещанин это не бюргер. В российских мещанских слоях буржуазный элемент почти никогда не составлял значимой роли. Исключение здесь составляют разве что годы между реформой 1861 года и революцией, когда действительно происходили процессы обуржуазивания российского мещанства.

На протяжении же практически всего исторического развития социально-экономической организации русских посадских людей, которых позже стали именовать "мещанами", в ней отсутствовал главный признак буржуазности – частная собственность. То же самое характеризует и русский крестьянский “мир”, где собственность на основной фактор производства – землю – была “мирской”, а не частной.

В промышленной сфере аналогом сельской общины была артель. Не считая крупного производства, где доминировали казённые мануфактуры, вся мелкая и средняя промышленность Российской империи была организована по артельному принципу (Нефёдов Ф.Д. Наши фабрики / Филипп Диомидович Нефёдов // Повести и рассказы. – М.-Иваново: Гос. изд. Иванов. обл., 1937. – Т.1. – С. 14-15).

И это несмотря на давление государства требовавшего, чтобы владение каждым предприятием было оформлено на "нормальном", европейском праве частной собственности. Чтобы обойти государственные запреты, вся собственность предприятия оформлялась на подставное частное лицо. Но по факту управление предприятием оставалось коллективным делом всех работников.

Православный священник Беллюстин, посетивший обувную мануфактуру в старообрядческом селе Тверской губернии, был шокирован царящими там социалистическими порядками:

Тут нет ничего похожего на обыкновенные отношения между хозяином и его работником; речью заправляют, ничем и никем не стесняясь, наиболее начитанные, будь это хоть последние бедняки из целой артели; они же вершат и поднятый вопрос

Беллюстин И. Ещё о движениях в расколе // Русский вестник. 1865. – Т. 57. – С. 762.

Советская власть здесь ничего не изобретала, она просто "вывела из тени" и узаконила все эти артельно-общинные отношения, и до революции преобладавшие в сельской и городской экономике. Собственно этим и были созданы условия для продвижения к социализму в ленинском понимании, как “строю цивилизованных кооператоров”.

Средний класс в советском обществе

По сути практика социалистического строительства в сталинскую эпоху показала правоту русских народников, в отличие от марксистов считавших общину не тормозом прогресса, а напротив – фундаментом социализма. Отсюда логически вытекал и коренной пересмотр точки зрения на те "промежуточные", не буржуазные, но и не пролетарские слои, формой воспроизводства которых была общинно-артельная организация. Они в такой перспективе оказывались не "мелкобуржуазным балластом", как средний класс в Европе, а основой для формирования класса тех самых “цивилизованных кооператоров”.

Официально советские идеологи так и не признали правоты народников. Однако признали её де-факто, что отразилось не только в легализации производственной и сельскохозяйственной артели, но и в признании её совершенно легитимной формой социалистической собственности, наряду с госпредприятиями. Этот статус был закреплён за артелями и в сталинском учебнике политэкономии (Островитянов К.В. Политическая экономия. Учебник / Константин Васильевич Островитянов. – М.: Госполитиздат, 1954. – С. 392).

Легитимизация де-факто отразилась также и в признании крестьянства, наряду с пролетариатом, одним из двух ведущих классов советского общества. Это было уже совершенно в духе программы народников и эсеров, считавших классом-гегемоном социалистической революции весь "трудовой народ", а не один пролетариат.

Казалось бы, отсюда напрашивался следующий логический шаг: признать легитимность, как класса советского общества, и социалистического мещанства. Однако этот шаг так и не был сделан. Классовый статус работников производственных артелей и ремесленников-кустарей оставался неопределённым: их причисляли то к рабочему классу, то к крестьянству – то есть их вроде как и не было.

Однако по факту в советском обществе в результате модернизационного рывка 1930-50-х годов образовался советский аналог западного "среднего класса", с тем отличием, что советский "средний класс" не был буржуазным. Однако это не были и наёмные рабочие, подчинявшиеся хозяину-капиталисту или хозяину-государству. Советское мещанство и крестьянство представляли собой класс независимых производителей, обладавших значительной самостоятельностью, по крайней мере, в хозяйственных делах.

Наличие этого класса, занимавшего "промежуточное" положение между рабочими и управленцами, было препятствием перед превращением общества в чисто вертикальную бинарную структуру, состоящую только из начальников и подчинённых. То есть средний класс придавал советскому обществу устойчивость, будучи чем-то вроде третьей ноги у табуретки, наряду с пролетариатом и "номенклатурой".

Но этим его особый статус не ограничивался. В отличие от государственного сектора, где преобладали отношения властные, вертикальные, в секторе артельно-предпринимательском преобладали отношения горизонтальные, договорные. Памятуя о том, что движение к коммунизму это в том числе и ослабление государственной власти в пользу безгосударственных отношений самоуправления, можно думать, что советский средний класс и составлял социальную основу-эмбрион формирования социалистического гражданского общества с перспективой всё большей и большей демократизации вплоть до полного отмирания государства. А следовательно, по мере продвижения к коммунизму советский средний класс должен был постоянно возрастать количественно за счёт постепенного перехода в его ряды и пролетариата, и служащих-управленцев.

Эта перспектива с одной стороны отодвигалась на неопределённое будущее постоянной вынужденностью сохранять и поддерживать мобилизационный характер советской системы, а значит, и культивировать её централизаторскую, иерархическую компоненту в ущерб компоненте демократической. С другой стороны в результате удара, нанесённого хрущёвско-косыгинскими реформами артельному сектору, экономическая база советского среднего класса значительно сузилась. Персонал городских артелей был влит в ряды пролетариата. Колхозное же крестьянство хоть и сохранилось чисто номинально, но, по сути, превратилось в сельхозрабочих, а колхозы из артелей превратились в нечто, мало чем отличающееся от крупных государственных агропредприятий-совхозов.

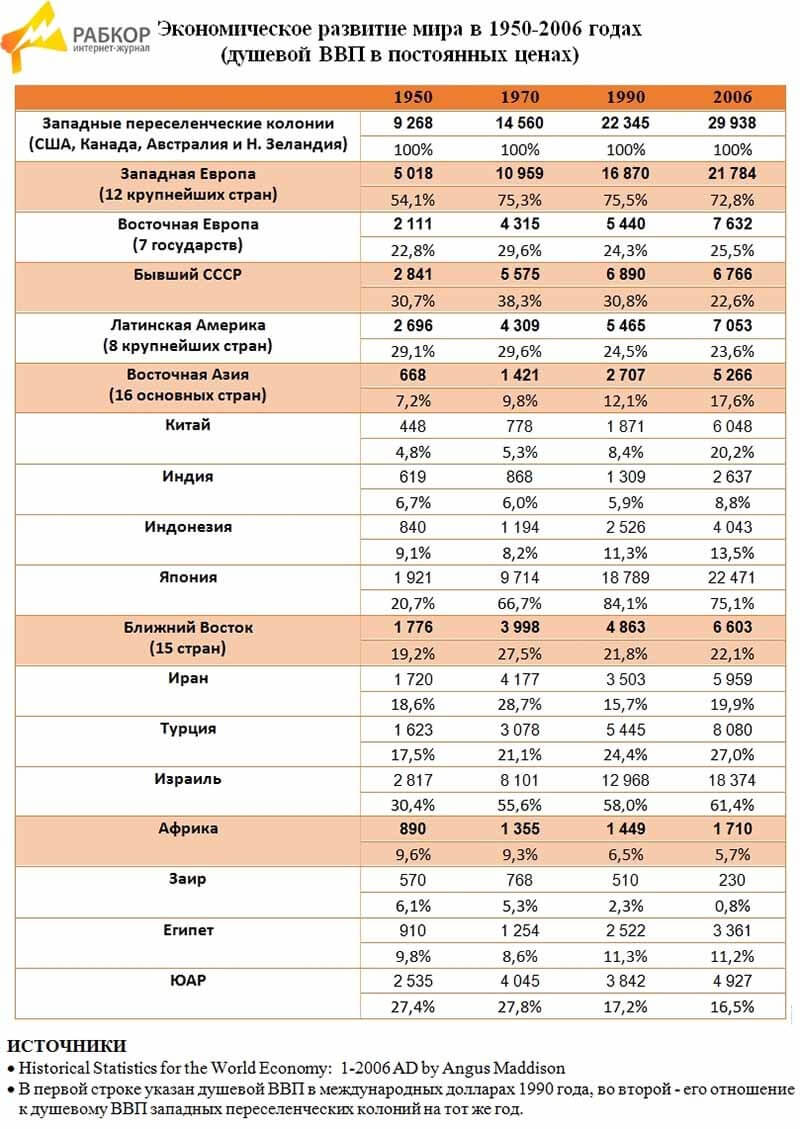

Примечательно, однако, что и после хрущёвского погрома советских средних слоёв в глобальном раскладе СССР и страны социалистического блока продолжали занимать нишу мирового "среднего класса", находясь в позиции между странами "золотого миллиарда" и "мировым пролетариатом" Третьего мира, несколько отставая по уровню жизни от первых, но значительно превосходя последних.

Два проекта коммунизма

В своё время испанский коммунист Антонин Фернандес Ортис отмечал, что в европейском левом движении под именем "коммунистов" сосуществуют два принципиально разных проекта, во многом диаметрально противоположных и даже враждебных друг другу. Нечто подобное было присуще и русскому большевизму. И отношение, декларируемое или практическое, к тому, что называется "мещанством" или средним классом, является именно той лакмусовой бумажкой, которая позволяет распознавать сторонников этих двух проектов.

Один из этих проектов, который можно с некоторой долей условности назвать "троцкистским", исходил из необходимости уничтожения всех "промежуточных" классов и социальных групп, прежде всего мещанства и крестьянства, как "архаичных" и "мелкобуржуазных", тормозящих исчерпание всех прогрессивных потенций капитализма. Общество на пути к коммунизму сторонниками этого проекта мыслилось, как предельно централизованная и иерархизированная по "армейскому" типу система, структурированная жёстко вертикально на управленцев и работников, как командиров и "солдат труда".

Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но в этой модели общества воспроизводилось нечто очень похожее на основное противоречие капитализма, как его видел Маркс – противоречие между общественным характером труда и частным присвоением продуктов труда. Сосредоточение в "троцкистской" модели менеджерских функций внутри некого узкого слоя "партийного авангарда", присвоившего монополию на выражение воли "масс", создавало возможности для всё большего отрыва правящего слоя от народа, и всё большей узурпации власти этим слоем.

То есть эта "троцкистская" модель даёт возможности уже для приватизации не капитала, а власти. Что открывает перспективы перехода от капитализма отнюдь не к социализму, а к совершенно иному общественному строю, в котором подчинение и эксплуатация человека человеком может принять невиданные доселе формы, гораздо более страшные, чем при капитализме – о чём я писал в предыдущей статье.

В этом свете совершенно неслучайным представляется, что среди продвигаемых современной глобальной элитой идеологических течений и движений весьма заметное место занимают деятели левацкой и неотроцкистской ориентации. Впрочем начало этого процесса было ухвачено ещё в ХІХ веке теоретиком австрийской социал-демократии Рудольфом Гильфердингом, когда он заметил, что в конфликте между производственным капиталом и финансистами часть европейских левых уже тогда играла на стороне последних. Связи Троцкого с американскими банкирами – отдельная и интересная тема.

Другой проект в русском большевизме так же с определённой долей условности можно назвать ленинско-сталинским. Хотя истоки его без сомнения в русском народничестве. Недаром ортодоксальный марксист Плеханов в своей время обвинял Ленина в "эсеровщине". Обвинения эти были основаны на том, что Ленин не только отказался считать крестьянство "реакционным" и "отжившим" феодальным сословием, но и уравнял крестьян с городским пролетариатом в качестве равноправных строителей социализма.

С переходом к НЭПу с его допущением значительной свободы для мелких производителей и предпринимателей были сделаны шаги навстречу и городским средним слоям. Известный аграрный историк Теодор Шанин констатировал, что в 1920-е годы Россия стала наиболее крестьянской страной, чем когда-либо в её истории. В каком-то смысле этот вывод можно расширить и на положение мещанских слоёв в городах.

Последовавшая в 1930-х годах индустриализация отнюдь не вытеснила артельно-предпринимательский сектор в экономике. В этом и было коренное различие модернизационных проектов Ленина-Сталина и Троцкого. Реализация сталинского проекта привела в экономике к дополнению мелкотоварных производителей мощным высокотехнологичным госсектором, а в социальной структуре – к формированию массового рабочего класса и многочисленного слоя служащих и управленцев, сосуществовавших с традиционным для России мещанско-крестьянским классом.

Ленинско-сталинская модель воплотилась в довольно устойчивой социальной структуре, где "средний класс" играл роль третьей опоры всей конструкции, роль буфера между "номенклатурой" и пролетариатом. В свою очередь, организованная по армейской модели централизованная и иерархичная "административно-командная система" обеспечивала среднему классу свободу предпринимательской инициативы и служила ему защитной бронёй от внешних и внутренних врагов.

При этом Сталин, скорее всего, понимал, что в перспективе с уменьшением внешней и внутренней опасности советскому строю значение этой "административно-командной" компоненты в социальной системе должно уменьшаться. Отражением чего была явно наметившаяся в последние годы сталинской эпохи тенденция передачи властных полномочий от партийных органов советам.

При Хрущёве эта тенденция была развёрнута на 180 градусов, в чём с очевидностью выразился реванш троцкистского проекта.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

IMHO club

РОССИЯ И МЕССИАНИЗМ

Мануэль Саркисянц к «русской идее» Н. А. Бердяева. Грустное заключение

Валерий Суси

Автор

Вольные заметки о нашей истории

Личная позиция

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

За большевиков али за коммунистов?

Окончание

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

За большевиков али за коммунистов?

Сталин: между Мировой Революцией и Империей