Лечебник истории

18.02.2017

Юрий Глушаков

Историк, журналист

Национализм против монархии?

К 100-летию Февральской революции

-

Участники дискуссии:

812 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

В начале 1917 года пала династия Романовых. Февральским событиям всегда уделялось меньше внимания — очень скоро ее заслонила Октябрьская революция. Сегодня же свержение последнего из царей зачастую преподносится как величайшая катастрофа. Но в чем были причины столь быстрого падения монархии?

Узость кадровой базы

Впрочем, катастрофа для династии Романовых стала назревать значительно раньше.

Если смотреть на историю с точки зрения «Россия, которую мы потеряли», то все началось в другом феврале — 1861 года. Именно тогда была «потеряна» крепостническая Россия. Освобождение крестьян от крепостной зависимости, инициированное либеральными Александром II и помещиками, вызвало тектонические социальные сдвиги.

Однако именно личная зависимость крестьян от землевладельцев была основой самодержавной монархии. Рано или поздно, но результаты аграрной реформы должны были привести и к изменению в образе правления. Сам Александр II, обладавший живым умом, это прекрасно понимал. Не зря он вместе со своим министром МВД Михаилом Лорис-Меликовым пытался изобрести какой то суррогат конституции.

Но введение представительного правления готовилось крайне медленно и неохотно. Опоздание было роковым, но — закономерным... 1 марта 1881 года бомба белорусского народовольца Игнатия Гриневицкого, а еще больше — косность сословной бюрократии, поставили на этих планах жирный крест...

В 1894 году российским императором стал Николай II. О его личных недостатках и слабой способности руководить государством написано немало. Но проблема заключалась не в персональных качествах царской личности. Дело было в системе.

Абсолютно архаичный способ правления, существовавший в Российской империи, формально предполагал абсолютную власть самодержца. Но что бы действительно управлять такого огромной государственной машиной, требовались недюжинные способности — как у Петра I или Екатерины Великой.

На деле же почти все реальные полномочия были сосредоточены в руках бюрократии, да к тому же еще формирующейся по отсталому сословному принципу. Фактически высшие государственные должности в стране были сосредоточены в руках крупных аграриев, не составлявших и 1 процента населения.

Столь узкая база «кадров» во многом и определяла качество государственного управления. Две революции и две проигранные войны — тому наглядные свидетельства.

А главное — страну раздирал целый клубок социальных, политических и национальных противоречий. Вскоре Первая мировая война обострила их до предела...

Игры патриотов

При этом ошибочно было бы считать, что революцию вызвала лишь Первая мировая война. Первоначально она ее даже отсрочила. В августе 1914 года «патриотические» толпы с трехцветными флагами и пением «Боже царя храни...» ходили по улицам и громили теперь уже не еврейские, а немецкие магазины. Война вызвала очередную волну русского национализма.

Мы не станем останавливаться здесь на классическом варианте причин Февральской революции. Они хорошо известны — «прогнивший царизм рухнул под тяжестью раздиравших его противоречий».

Значительно шире сейчас популяризируется противоположная версия — Российская империя находилась на вершине успеха, в двух шагах от победы в войне и дальнейшего послевоенного процветания. И вдруг — кучка заговорщиков, «антинациональные силы», связанные с иностранными разведками (то ли британскими, то ли — германскими?), в феврале 1917 года легко свергают многовековую, обожаемую народом монархию.

При этом трон опирался на аристократию и служилое дворянство, да на православную церковь. На долю народа оставалось только глубокое, но пассивное почитание авторитета власти.

Долгое время национализм не входил в набор традиционных атрибутов российского престола. Дворянство Российской империи было интернациональным — в правящее сословие входили русские и татары, немцы и поляки, шведы и кавказцы.

Национальная идея лишь постепенно пробивается в российском обществе, весьма ухабистой дорогой — от «патриотической вестернизации» Петра I до бород славянофилов, от военного заговора декабристов до крестьянской общины русских народников.

Наконец, с запозданием и с тяжелой отдышкой, на заплетающихся ногах, но на политической сцене России появляется буржуазия. Ее национальные партии оформляются только во время революции 1905 года. Умеренные фракции русской буржуазии представлены октябристами и отчасти — кадетами.

В центре располагаются собственно «националисты и умеренно-правые». А вот крайне правые деятели пытаются соединить национализм с принципами неограниченной монархии и формируют «Союз русского народа» (СРН), «Союз Михаила Архангела» — т.н. «черную сотню» из «народных низов» на помощь царю-батюшке.

Можно без преувеличения сказать, что именно «патриоты» из СРН и тому подобных организаций помогли остановить волну революции к концу 1905 года.

В тот момент царь и губернаторы могли полностью опираться только на немногочисленную полицию, поскольку в армии уже начались колебания. Резерв из национал-монархически настроенных лавочников и чернорабочих пришелся властям очень кстати.

Но мировая война смешала все старые политические карты...

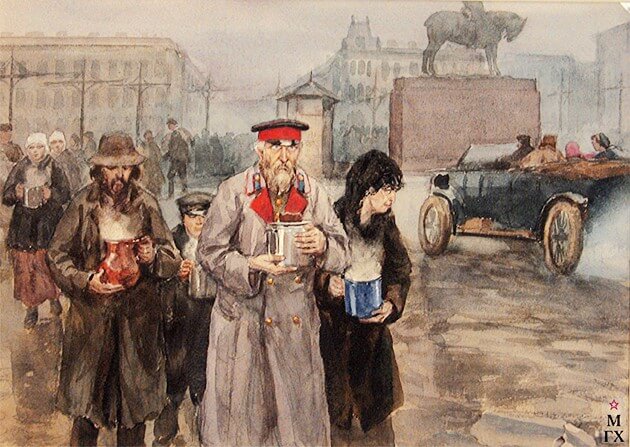

.jpg)

«Революция справа» против революции слева

К концу 1916 года на Западном фронте усиливается солдатское брожение. В ноябре на Гомельском пересыльном пункте происходит форменное восстание. Советская историография подавала его как «антивоенное выступление под руководством Полесского комитета РСДРП».

Но знакомство с архивными документами показывает, что никаких большевиков там не было. А бунт против начальства подняли донские казаки. Возмущение еще недавней «опоры трона» вызвал тыловой подпоручик по фамилии Цейтлин, допустивший рукоприкладство в отношении казака-фронтовика, Георгиевского кавалера.

Как пишет в своих воспоминаниях лидер партии эсеров Виктор Чернов, уже в 1915-1916 годах царский двор, через статс-даму императрицы Марию Васильчикову, ее брата эрцгерцога Гессенского и других лиц, начал зондировать почву о заключении сепаратного мира с Германией.

На то было несколько причин:

1) Следовавшие одна за другой неудачи на фронте;

2) родственные связи фамилии Романовых с правящими в Германии Гогенцоллернами;

3) идеологическая близость консервативной верхушки обеих империй, ориентированных на незыблемость монархических начал и сословных привилегий.

Иные планы были у российской буржуазии. Большинство ее фракций были ориентированы на безусловную победу над Германией. В случае же сепаратного мира, а тем более — поражения, российским промышленникам и купцам «светило» снятие протекционистских таможенных пошлин и неограниченное наполнение рынка немецкими товарами. Помещикам же и экспортерам хлеба и сырья — наоборот, невыгодные тарифы на вывоз.

Все это для многих из них было равнозначно разорению. Это уже не говоря о возможной потере Польши и Прибалтики, выплаты контрибуции, и так далее.

Во время войны крупные предприниматели были едва ли не единственным социальным слоем в России, усилившимся как экономически, так и политически. Война стала приносить огромные прибыли тем, кто работал на нее.

Но главное — под флагом «содействия армии» буржуа сформировали такие общероссийские организации, как Всероссийский союз земств и городов. Значительно активизировалась деятельность ее думских фракций, объединившихся в российском парламенте в либеральный Прогрессивный блок.

Прогрессисты выступали со все более радикальными требованиями. И ввиду военных неудач настаивали на создании кабинета министров, ответственного уже не только перед царем, но и перед избранной населением Думой.

Если говорить о националистах в самом узком смысле этого слова, то таковыми себя называли тогда только представители «Всероссийского национального союза».

ВСН традиционно противостоял либералам, но в 1915-1916 годах от него отделилось 36 депутатов Думы. Во главе с Владимиром Бобринским и Василием Шульгиным эта группа вошли в состав думского Прогрессивного блока под именем «прогрессивных националистов». Правительство стало объектом их критики прежде всего за неспособность одержать победу в войне.

По мере того, как на фоне порожденного войной кризиса все отчетливее проступали контуры приближающейся революции, попытки найти ей альтернативу стали предпринимать и крайне правые.

Однако большинство руководителей и «Союза русского народа», и «Русского народного союза им. Михаила Архангела» являлись германофилами и выступали за скорейшее прекращение войны ради спасения монархии. Один из создателей СРН Павел Булацель даже публично выступил в защиту императора Вильгельма II, которого англичане предложили объявить военным преступником.

Но подъем официального «патриотизма» сыграла с монархией злую шутку уже вскоре после начала войны с Германией. Узколобое сознание лабазника, приученного находить корень всех бед в «инородцах», после ряда тяжелых поражений на фронте стало искать замаскированных «врагов» уже возле трона. Тут то и вспомнили про немку-царицу, и про настроенного против войны Гришку Распутина.

Лидером этой части крайне правых низов стал небезызвестный Владимир Пуришкевич.

Его буйные речи в Государственной Думе тиражировались по всей России. Но выступление Пуришкевича в октябре 1915 году была осуждена всеми лидерами крайне правых, а некоторые организации РНС даже требовали его отставки с поста председателя. За что?

Дело в том, что по его собственным словам, «самый правый из всех правых» в России позволял себе критику не только министров, но и самой императрицы Александры Федоровны (Алисы Гессен-Дармштадской).

Клянясь в верноподданнических чувствах к престолу, Владимир Пуришкевич, тем не менее, из своего понимания патриотизма заявлял, что «во мне нет холопской угодливости перед органами правящей власти, и записываться в члены министерской передней я не буду».

По данным Департамента полиции, Владимир Пуришкевич стал лидером тайной «национальной партии, предполагавшей путем дворцового переворота спасти Россию от революции и позорного мира». Главный Совет СРН даже постановил исключить его из своих организаций как «революционера». Импульсивный Пуришкевич в декабре 1916 года принял участие в убийстве Григория Распутина, окончательно дискредитировавшего царскую семью.

Впрочем, сегодня ликвидацию «святого черта» приписывают напрямую резидентам британской разведки, а самого сверхвлиятельного Григория Ефимовича, выдают за невинного «экстрасенса». Как бы там ни было, но солдаты после убийства Распутина устроили Пуришкевичу овацию, а в Думе после этого лидеру крайне правых даже рукоплескали в левых фракциях.

Владимир Пуришкевич на время превратился в «национального героя» и потенциального «спасителя России». Но — лишь на очень короткое время...

По свидетельству председателя Государственной Думы Родзянко, накануне революции за физическое уничтожение императрицы высказывалась даже великая княгиня Мария Павловна.

«Мёртвые с косами сбросили царя...»

23 февраля в Петрограде, изнуренном падением зарплат, ростом дороговизны и нехваткой продуктов, начались массовые демонстрации. Полиция стреляла в народ, но это только подхлестнуло возмущение.

28 февраля к манифестантам присоединились запасные батальоны лейб-гвардии Волынского и Литовского полков. Но еще достаточно было нескольких полков, согласных принять участие в усмирении — и с разгорающейся революцией было бы покончено.

Но во всей огромной императорской армии не нашлось ни одного подразделения, готового выступить в защиту Николая II...

Безусловно, в падении трона решающую роль сыграла позиция командующих фронтами — все они высказались в пользу отречения Николая II. При этом никто из этих высших генералов, включая дядю царя великого князя Николая Николаевича, ранее никогда не были замечены в симпатиях к революционерам.

Однако как профессиональные военные, участники «заговора генералов» прекрасно понимали — с таким Верховным главнокомандующим, каким был полковник Николай Романов, победы в мировой войне им не видеть никогда.

Стоявшие за свержением Николая II круги крупного промышленно-торгового капитала и некоторые патриотически настроенные военные считали, что устранение бездарного и непопулярного монарха, с в ведома которого уже велись переговоры о сепаратном мире с Германией, может придать новое дыхание деморализованной армии.

И русские полки, как некогда республиканские батальоны времен Великой французской революции, воодушевленные лозунгами свободы и равенства, наголову разгромят войска реакционных центрально-европейских монархий и Османской империи.

Арест царицы Александры Федоровны производил будущий герой Белого движения генерал Лавр Корнилов. Причем, по некоторым данным — в достаточно грубой форме. Отречение самого же царя Николая II на станции с символическим названием Дно принимал «прогрессивный националист» Василий Шульгин.

Более того, по свидетельству генерала Антона Деникина, Февральская революция просто упредила дворцовый переворот по отстранению, а в случае несогласия отречься — и физическому уничтожению царской семьи. Переворот готовили правые и либеральные депутаты Государственной Думы, члены императорской династии Романовых и военные.

Убийства офицеров, прокатившиеся в те дни в армии, затронули больше всего начальников с немецкими фамилиями. Озлобленные неудачной войной матросы и солдаты видели в них не только жестоких притеснителей, но прежде всего — «изменников». В армейских полках такие случаи были немногочисленны. А вот во флоте, где служило много знати и прибалтийских немцев — приняли характер эпидемии.

Таким неожиданным бумерангом вернулась к аристократии культивировавшаяся ненависть к «инородцам».

Владимир Пуришкевич, в отличие от остальных крайне правых, отнесся к революции, которую еще недавно пытался предотвратить, достаточно приязненно:

«Cовершенно ясно, что гг. Протопоповы и иже с ним старались вызвать внутренние волнения, чтобы заключить сепаратный мир. И правда, им удалось вызвать эти волнения, но последние к их разочарованию вылились совсем в иную форму. Настоящее движение, по моему мнению, глубоко патриотическое и национальное... Думаю, что в результате мы одолеем все тёмные силы и выйдем полными победителями».

Сегодня, когда все чаще озвучиваются различные конспирологические версии Февральской революции, больше всего говорят о англо-французском «союзническом» заговоре. Но совершенно незаслуженно забыт вариант, о котором говорил Пуришкевич и ему подобные.

По их мнению, забастовки и волнения на петроградских заводах в феврале 1917 года первоначально были вызваны... агентами политической полиции.

Целью провокационных беспорядков могло было желание германофильских кругов при императорском дворе ослабить оборонную промышленность, и фактами беспорядков окончательно убедить царя и общество, что продолжение войны с Германией — невозможно.

С учетом того, что министром внутренних дел по настоянию Распутина в сентябре 1916 года был назначен Александр Протопопов, ранее через банкира Варбурга ведший переговоры о сепаратном мире с Германией, подобная версия тоже имеет право на существование.

Однако если нечто подобное и имело место, то ситуация очень быстро вышла у германофилов и полиции из-под контроля...

В современной России наиболее настойчиво раскручивается тезис об «оранжевом» характере Февральской революции. Но факты свидетельствуют о другом. Революция шла от многих глубинных проблем, раздиравших Российскую империю.

Безусловно, англичане и Ко были заинтересованы в установлении в России режима, готового до конца выполнять союзнический долг в войне с Германией. С последующим порабощением и расчленением опутанной внешними долгами России.

Но в феврале 1917 года в Петрограде действительно произошла народная, национальная революция — а не верхушечный переворот. Наиболее убедительное доказательство тому — судьба Временного правительства, послушно выполнявшего все требования англичан и французов, зачастую — вопреки национальным интересам.

Мощному массовому движению против разрушительной для страны войны, за землю и социальную справедливость, Временное правительство могло противопоставить лишь демагогию адвоката Керенского да перестановку своих «левых-правых» министров.

Не оказалось серьезной опоры и у заговорщиков-неудачников во главе с бесшабашным генералом Лавром Корниловым, тщетно пытавшихся установить в стране военную диктатуру.

Никто из них не понимал, что игнорируя повестку социальной справедливости, ни спасти страну, ни просто удержать власть — теперь невозможно. И поэтому никакие агенты Антанты и англо-французские деньги, ни наполеоновские планы и позы не смогли помочь ни Керенскому, ни Корнилову.

В октябре 1917 года движение Советов, ранее представлявшее нечто среднее между рабочими профсоюзами и крестьянскими общинными сходами, было признано большей частью народа социально ответственной, близкой и понятной ему — и поэтому наиболее эффективной национальной государственной властью.

Дискуссия

Еще по теме

Реплик:

102

Еще по теме

Вадим Авва

Публицист

БОЛЬШЕВИКИ У ВЛАСТИ

1917-1918: Россия или мировая революция

ЛЕНИН и НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Александр Филей

Латвийский русский филолог

СПАСТИ НИКОЛАЯ РОМАНОВА...

Не пожелал никто

Сергей Юрьевич Пантелеев

Политолог, директор Института Русского зарубежья