Наши люди

22.06.2018

Валентин Антипенко

Управленец и краевед

Красный маршал с рыцарским сердцем

-

Участники дискуссии:

25121 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

...Около четырех часов утра 22 июня дежурный офицер принёс Рокоссовскому секретную телеграмму из штаба 5-й армии.

Вскрыть пакет можно было только по распоряжению Председателя Совнаркома СССР или Народного комиссара обороны, однако ни Москва, ни Киев не отвечали — связь была прервана...

В дни, когда Республика Беларусь готовится в очередной раз отпраздновать День независимости, приуроченный к годовщине освобождения советской Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года, — пресса и власти пока не шевелятся напомнить о человеке, у которого мы в долгу.

А ведь ровно через месяц, 3 августа 1968 года, исполняется 50 лет, как не стало великого полководца, истинного маршала Победы — Константина Константиновича Рокоссовского.

Кто же, как не белорусы, должны в эти дни вернуться к памяти командующего 1-м Белорусским фронтом, очистившего нашу Отчизну от немецкой чумы и предателей, улизнувших вместе с немцами на Запад?

Однако в прессе большее место занимают склоки вокруг Куропат, и втянутая в эти надуманные разборки администрация готова пропустить рядовым порядком скорбную годовщину ухода Рокоссовского в мир иной.

Ещё недавно, в канун 70-летия Победы и после, на улицах и проспектах столицы полотнища билбордов были заполнены плакатами с фотографией безымянного ветерана-орденоносца с детьми. Рядом соседствовала безвкусная реклама Радзивилла Чёрного.

Только портрету маршала-освободителя, рождённого матерью-белоруской, не нашлось здесь места.

Ну что ж, рано или поздно жизнь всё расставит на свои места. Мы же попытаемся восполнить пробел и воспроизвести страницы жизненного и боевого пути великого советского полководца польско-белорусского происхождения.

Предваряя разговор о личности маршала Рокоссовского, хочется заметить, что его биография является убедительным свидетельством того, что противоречия между восточными и западными славянами — русскими и поляками — весьма условны и надуманы.

Это соперничество, переходящее временами в откровенную вражду, есть результат умело организованной и не ограниченной временными рамками русофобской компании, имеющей цель разобщить русских, поляков и белорусов, так как вместе они могли бы существенно изменить расстановку сил на европейском континенте.

Да, Польшу несколько раз делили между Россией и европейскими государствами. Да, Россия подавила несколько национально-освободительных восстаний.

Однако она никогда не имела целью избавиться от непокорного народа, поработить и растворить его.

Польская шляхта, за исключением особо ретивых русофобов, практически ничего не потеряла в гражданских правах ни до, ни после бунтарских выходок.

Никто массовым порядком не отбирал у поляков землю и не покушался на право частной собственности на неё, не внедрял традиционный для России общинный уклад в землепользовании.

Если окинуть средневековую историю беспристрастным взглядом, то становится очевидным, что княжеские разборки вовсе не носили антипольского характера, а были традиционным способом обогатиться для того времени. К тому же, многие венценосные семьи и с той, и с другой стороны после стычек в знак примирения связывали свои семьи брачными узами.

Клин между двумя родственными народами вбили заполонившие Польшу иезуиты, с которыми пришла перевёрнутая на польский манер латиница, утяжелившая славянский слог и грамматический строй.

Пытаясь противостоять Пруссии и ссорясь с Московией, Речь Посполитая всякий раз оказывалась между молотом и наковальней.

Её короли и сейм сами подложили пороховую бочку под фундамент своей экономической и военной мощи, способствуя немыслимой для того времени вольнице, увенчанной правом liberum veto.

Упадок хозяйственной деятельности Речи Посполитой случился не по внешним, а по внутренним причинам в силу того, что шляхта отдала развитие новых капиталистических отношений на откуп еврейству, возжелав праздной жизни, как в старые добрые времена.

Убедительным подтверждением отсутствия дискриминации со стороны России является тот факт, что в государственных органах и российской армии успешно служили и без проблем продвигались по карьерной лестнице способные польские управленцы, офицеры и генералы.

Именно в петербургских и московских салонах обкатывали свой литературный талант ставшие всемирно признанными польские деятели культуры.

Не явилось исключением и послереволюционное время, когда не погрязшие в националистическом болоте поляки стали активными защитниками и строителями новой жизни.

Дзержинский и Рокоссовский — наиболее убедительные примеры того, что поляки, русские и перемешанные с ними белорусы объединены ментальным родством.

Затрагивая военную тему, надо также принимать во внимание искажённое представление о том, будто революция беспощадно уничтожала людей за малейшие признаки принадлежности к высшему сословию или другой породе.

Конечно, в 1917 году факты разборок с монархически настроенными офицерами редкостью не были. Имели место и примеры расправы без суда и следствия. Однако смутное время не было столь беспощадным абсолютно для всех, как об этом нам твердят сегодня. Никто не преследовал военных-поляков за желание вернуться на родину.

По подсчётам весьма информированного в военных вопросах идеолога Белого движения В.В.Шульгина, принимавшего, кстати, государево отречение, «одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много».

Если же говорить об офицерском корпусе вообще, то по подсчетам военного историка А.Г.Кавтарадзе в Красной армии служили 70—75 тысяч человек, то есть примерно 30 процентов общего его состава.

С учётом того, что 30 процентов офицерства в 1917 году оказались вне какой-либо армейской службы вообще, сие означает, что в Красной армии служило около 43 процентов наличного офицерского состава, а в Белой армии — 57 процентов (примерно 100 тысяч человек).

В этой связи выбор Рокоссовского не следует воспринимать, как нечто исключительное в поведении поляка, не принявшего идеи Пилсудского.

Знакомясь с материалами о жизни и викториях маршала, постоянно натыкаешься на несоответствия и искажения, вызванные в большей степени желанием представить его выходцем из простого народа или приписать ему отклонения в поведении.

Надо отчётливо понимать, с народом его объединило не происхождение, а сиротство, побудившее его с детства влиться в рабочую среду.

Родился Константин Рокоссовский 21 декабря 1896 не в Великих Луках, а в пригороде Варшавы.

В некоторых источниках фигурирует 1894 год, но эти два года он добавил себе, чтобы трудоустроиться после потери родителей.

Варшава времен детства Кости Рокоссовского

Великие Луки в биографических данных появились после того, как маршал стал в 1945 году дважды Героем Советского Союза, и по закону на его родине положено было установить бронзовый бюст.

Ставить бюст в Польше Сталин счёл политически неверным. В итоге выбрали Великие Луки, где проживала его родня, о которой несколько позднее.

В биографических данных значится, что отец Рокоссовского был простым железнодорожником, в то время как на самом деле он служил инспектором Варшавско-венской железной дороги. Имя его было не Константин, а Ксаверий.

Предки Рокосовских происходили из старинного польского рода герба Гляубич (Glaubicz).

Герб Гляубич

Один из них, Миколай Котерба, в средине XV века удостоился королевской милости и получил во владение поместье Rokosowo в Познанском воеводстве. Оно-то и дало название роду: Рокосовские — владельцы Рокосова.

Наиболее известными представителями рода Рокосовских были:

☞ Лукаш Рокосовский — чесник познанский, участвовавший в Чешском походе 1471 года и войне с тевтонскими рыцарями в 1478—1479 годах;

☞ Якуб Рокосовский (1524—1580), с 1578 года — подскарбий великий коронный. Состоял в родстве с влиятельнейшими магнатско-шляхетскими родами Остророгов, Опалинских, Лещинских.

После смерти Якуба Рокосовского разросшийся род обеднел и постепенно попал в разряд средней и мелкопоместной шляхты, а в 1586—1612 годах из-за финансовых трудностей поместье Рокосово было распродано владельцами по частям.

В средине XIX века, то есть при царском режиме, статус рода стал повышаться.

Так, Алексей Иванович Рокосовский (1798—1850), стал генерал-лейтенантом, сенатором, товарищем Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий.

Его младший брат, генерал-лейтенант Платон Иванович Рокосовский (1800 — 1869), стал членом Государственного Совета. Высочайшим указом от 30 декабря 1854 года он был возведён в наследуемое баронское достоинство, а с августа 1855 года внесён в матрикул Рыцарского Дома Великого Княжества Финляндского.

Об этом почти не пишут, но родители двух этих братьев — дворяне Городокского уезда Полоцкой губернии. Последнее время они жили в Великих Луках.

Их сестра, Вера, стала супругой Врангеля фон Побенталь, витебская ветвь рода которого была известна с XIII века.

К счастью, во время Гражданской войны Константину Рокоссовскому не пришлось воевать со своей дальней роднёй — бароном Петром Врангелем на Южном фронте.

Последними заметными представителями рода Рокосовских были:

☞ прадед маршала, кавалерист Юзеф Рокосовский, который принимал участие в Отечественной войне 1812 года на стороне Наполеоновских войск в составе 2-го уланского полка Герцогства Варшавского, а в 1863 году участвовал в Польском восстании и оказался за решёткой Варшавской цитадели.

☞ прабабушка, Хелена Холевицкая, блистала прима-балериной Варшавской оперы.

В российских изданиях пишут, что мать маршала Рокоссовского была русской, в то время как на самом деле Антонина Овсянникова родилась в Телеханах на Полесье. Она происходила из древнего дворянского мелкопоместного рода Овсянниковых, ведущего родословную с 1621 года.

Выйдя замуж, она переехала с мужем в предместье Варшавы, где и родила двух дочерей и сына, которого родители назвали Константы.

В 1902 году после преждевременной смерти мужа, получившего травму в железнодорожной катастрофе, у Антонины Овсянниковой не осталось средств на существование.

Чтобы прокормить семью, она, учительница, вынуждена была работать на чулочной фабрике в Воле.

Однако её заработка не хватало, и тогда шестилетнему Косте пришлось наняться на первую свою работу — месить тесто в варшавской кондитерской. Ведь надо было заработать на учебники и школьные принадлежности.

«Спасибо матери за сына...» Памятник Антонине Рокоссовской (Овсянниковой) в Телеханах

После окончания в 1909 году четырехклассного училища в Варшаве Костя работал помощником дантиста, а потом вместе с матерью и сёстрами устроился на чулочную фабрику.

Там он впервые познакомился с рабочим движением и настолько увлекся им, что 1 мая 1912 года вышел на демонстрацию, что закончилось для него шестинедельным заключением.

Выпущенный из тюрьмы стараниями своего дяди, Мечислава Давыдовского, он перешел на работу каменотесом в мастерскую другого дяди — Стефана Высоцкого, мужа его тетки Софьи.

Рокоссовский (в центре) с дядей Константином (первый слева) и двумя его сыновьями — Павлом и Винценты

На второй день 1-й мировой войны Костя Рокосовский со своим двоюродным братом Франтишком и двумя друзьями отправился на фронт. 2 августа 1914 года его зачислили добровольцем в 6-й эскадрон 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии.

Именно тогда полковой писарь добавил второе «с» в его фамилию и изменил на русский лад имя и отчество.

На фронте Рокоссовский дослужился до звания унтер-офицера. За мужество и отвагу он был награждён Георгиевским крестом 4-й степени и тремя Георгиевскими медалями 4-й, 3-й и 2-й степеней. Имел два ранения.

Там же, на фронте, он сблизился с революционерами и в декабре 1917 года перешёл в Красную Гвардию, в то время как его двоюродный брат с частью служивших в дивизии поляков отказался присягать новым властям и отправился на родину в Польшу.

Константин же с польским другом Адольфом Юшкевичем без колебаний ушли в революцию.

За организаторские способности его выбрали сначала в эскадронный, а потом полковой комитет, взявший на себя функции командования полком.

Младший унтер-офицер К. Рокоссовский, 1917 год

К августу 1918 года Рокоссовский, демонстрируя искусное владение тактикой конного боя, дослужился до командира эскадрона, а затем стал командиром 1-го Уральского кавалерийского полка.

Сохранились свидетельства, что 7 ноября 1919 года он сошёлся в поединке с превосходным кавалеристом армии Колчака полковником Вознесенским и в считанные секунды располосовал противника.

В 1921 году полк под командованием Рокоссовского разгромил 2-ю бригаду генерала Резухина из дивизии барона Унгерна. В том бою Рокоссовский был тяжело ранен и за проявленную доблесть награждён орденом Красного Знамени.

В 1924 году Константин Рокоссовский стал слушателем Кавалерийских курсов усовершенствования командного состава, где вместе с ним учился Георгий Жуков.

. к. к. рокоссовский — стоит 5-й слева..jpg)

Слушатели ККУКС 1924—1925 гг. К.К.Рокоссовский — стоит 5-й слева

В июле 1926 года Рокоссовского направляют в Монголию в качестве инструктора Монгольской народно-революционной армии.

Вернувшись в 1928 году в советскую Россию, он быстро продвигается по карьерной лестнице и уже в 1930 году командует 7-й Самарской кавалерийской дивизией Белорусского военного округа, в которой под его началом служил Жуков.

Накануне «Большого террора» Рокоссовский командовал 5-м кавалерийским корпусом в Забайкальском военном округе.

В начале июня 1937 года на имя наркома обороны СССР К.Е.Ворошилова поступил донос на Рокоссовского.

В доносе отмечалось, что он — поляк, и надо бы проверить его социальное происхождение. Кроме того, информаторы доносили о его дружеских отношениях с арестованным двумя неделями ранее начальником Управления боевой подготовки РККА К.А.Чайковским.

Рокоссовского отстранили от командования корпусом, исключили из партии и вскоре уволили из армии «за служебное несоответствие». В августе он был арестован за «связь с польской и японской разведками» и помещен в питерские «Кресты».

В ходе допросов с пристрастием многие арестованные сослуживцы дрогнули и свидетельствовали против Рокоссовского, а он так и не признал своей вины и не сдал никого. Даже Чайковского, свидетельствовавшего под пытками о «троцкистском прошлом» своего приятеля.

По иронии судьбы через некоторое время в одну компанию с сидельцем Рокоссовским попали и доносчики на него — сослуживцы Грязнов и Шестоков, так как следователей осенила идея объединить дела в модный тогда «троцкистский блок».

О том, что происходило с ним в тюрьме, маршал впоследствии говорить не любил и заявлял: «Если за мной ещё раз придут, живым не дамся». Известно только, что его два раза водили на расстрел.

С приходом в НКВД Берии ситуация стала меняться.

Дело Рокоссовского рассыпалось, так как в показаниях была обнаружена масса нестыковок. В том числе выяснилось, что «завербовавший его польский шпион», а на самом деле друг и однополчанин с 1917 года Адольф Юшкевич, на самом деле сражался на фронтах Гражданской войны и геройски погиб при штурме Перекопа.

В конце марта 1940 года Рокоссовского освободили, восстановили в партии и должности, а вскоре ему присвоили звание генерал-майора.

В ноябре 1940 года его перевели из кавалерии командовать 9-м механизированным корпусом. В этой должности генерал и встретил Великую Отечественную войну.

После освобождения из заключения. 1940 г.

21 июня 1941 года генерал-майор Рокоссовский проводил разбор командно-штабных ночных учений, а утром следующего дня пригласил командиров дивизий на рыбалку. Однако вечером пограничники ему сообщили, что на заставу перебежал ефрейтор немецкой армии — поляк из Познани, и сообщил, что 22 июня немцы нападут на Советский Союз.

Рокоссовский отменил рыбалку, уведомил командиров дивизий и распорядился быть наготове.

Около четырех часов утра 22 июня дежурный офицер принес Рокоссовскому секретную телеграмму из штаба 5-й армии.

Вскрыть пакет можно было только по распоряжению Председателя Совнаркома СССР или Народного комиссара обороны, однако ни Москва, ни Киев не отвечали — связь была прервана.

Тогда под свою ответственность Рокоссовский вскрыл пакет, в котором содержалась директива немедленно привести корпус в боевую готовность и выступить в направлении Ровно, Луцк, Ковель.

В дивизиях корпуса не хватало машин, а сопровождавшая танкистов мотопехота техники почти не имела.

Маршал И.Х.Баграмян после войны вспоминал:

«Решительный и инициативный командир корпуса в первый же день войны на свои страх и риск забрал из окружного резерва в Шепетовке все машины — а их было около двухсот, — посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса».

Столкнувшись с Рокоссовским, гитлеровцы сразу почувствовали, что имеют дело с серьёзным противником. Окружить и разгромить корпус Рокоссовского им так и не удалось, хотя генерал отступал только по приказу.

Военный талант и неизменное везение превратило Рокоссовского в «пожарного» — командование посылало его туда, где ситуация была критической или вовсе безнадёжной.

В июле 1941 года ему было поручено наладить оборону под Смоленском.

Рокоссовский должен был сам собрать войска из отступающих и выходящих из окружения разрозненных частей, получив в поддержку лишь группу офицеров, которые стали ему верными друзьями на всю жизнь и следовали за ним по мере постановки новых задач.

Из технических средств генерал получил только радиостанцию и два автомобиля, в одном из которых ночевал.

Начальник штаба М.С. Малинин быстро исправил ситуацию и в скором времени для командующего нашли крышу над головой. Здесь же был организован штаб группы войск, которая вошла в историю как Шестнадцатая армия, остановившая врага на подступах к Москве.

Командир 16-й армии Рокоссовский во время боев под Волоколамском

За умелые действия Рокоссовский был произведён в генерал-лейтенанты.

Через некоторое время ситуация повторилась под Вязьмой, где он вновь из разрозненных подразделений собрал силу, способную прикрыть Москву. Это под началом Рокоссовского дрались курсанты военных училищ, бойцы дивизии Панфилова, конники Доватора и другие герои той войны.

Именно в битве за Москву показал свою эффективность тандем двух будущих маршалов — Константина Рокоссовского и Георгия Жукова.

Совсем разные по характеру и отношению к подчинённым, давно знавшие друг друга генералы создали победоносный дуэт, в котором черновую работу делал Рокоссовский.

В марте 1942 года Рокоссовский был тяжело ранен. На восстановление ушло два месяца, и уже в мае 1942 года он возглавил Донской фронт.

Командующий войсками Донского фронта К.К.Рокоссовский на боевой позиции в районе Сталинграда. 1942 год

При непосредственном участии Рокоссовского была разработана операция «Уран» по окружению и разгрому 6-й немецкой армии Паулюса под Сталинградом.

Кольцо вокруг 6-й армии вермахта и приданных ей соединений сомкнулось 20 ноября. Паулюс согласился сдать личное оружие только Рокоссовскому. Последнему достался и его навороченный автомобиль с кожаным салоном и баром.

За операцию под Сталинградом Рокоссовскому было присвоено звание генерал-полковника.

С тех пор Сталин начал называть его по имени-отчеству. Подобного обращения, кроме Рокоссовского, удостаивался только начальник Генерального штаба Борис Шапошников.

По окончании Сталинградской битвы Донской фронт был преобразован в Центральный и Рокоссовский, ставший его командующим, получил приказ Ставки срочно перебазировать войска на Курское направление, где предполагалось развернуть новое наступление.

Авторитет Рокоссовского в войсках вырос неимоверно. Ему удалось отстоять оборонительную стратегию Курской битвы, которая принесла успех советским войскам.

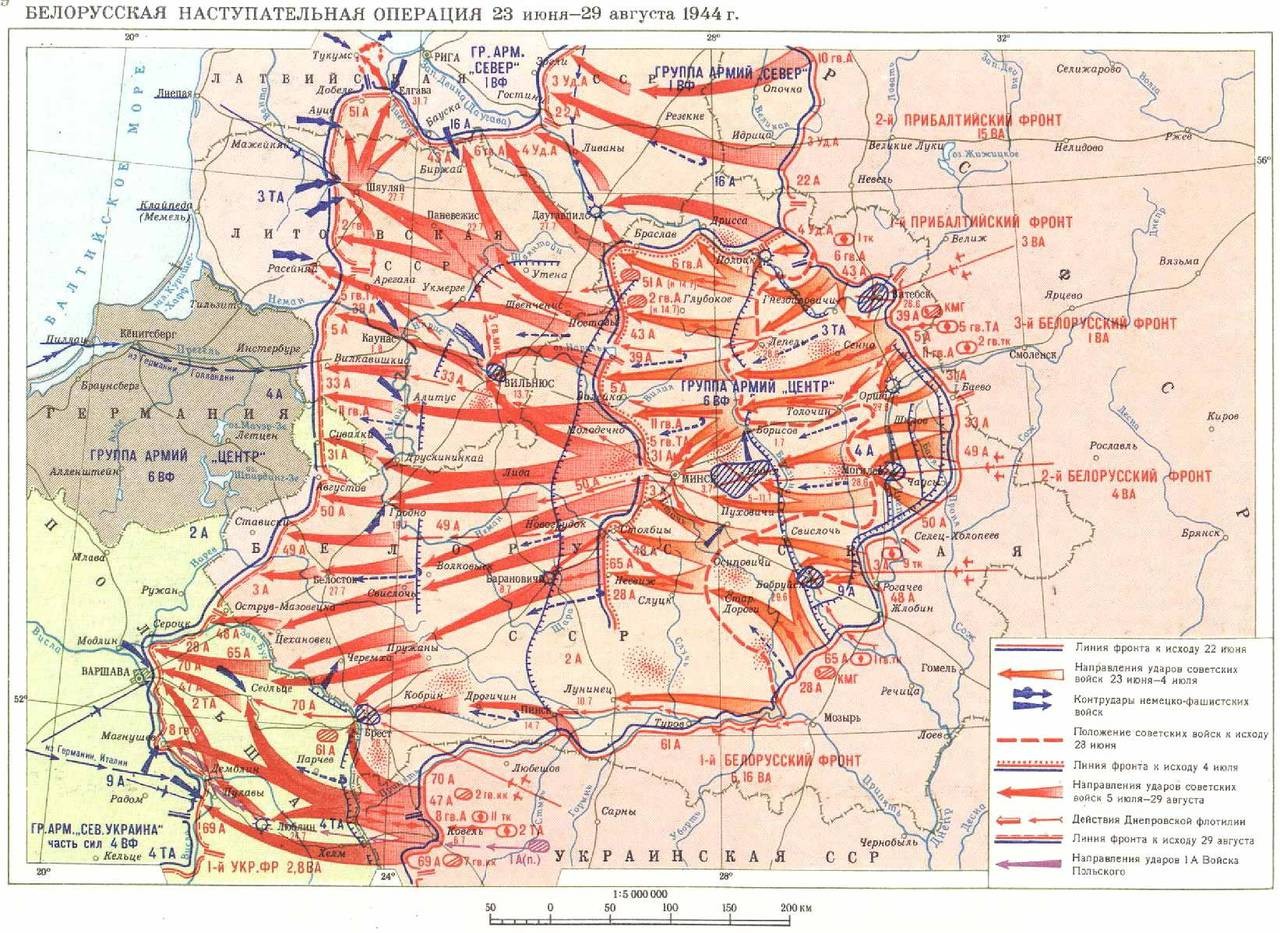

Следующим этапом стал план наступления в Белоруссии — операция «Багратион», которую Рокоссовский разработал в 1944 году совместно с Жуковым и Василевским.

Именно Рокоссовский отстоял идею двух главных ударов, позволивших сломать оборону противника и устроить гитлеровцам разгром, сопоставимый с катастрофой, которую пережили советские войска в начале войны.

Операция «Багратион»

Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского прорвались к предместьям Варшавы, где полыхало антигитлеровское восстание.

Позже польские историки будут обвинять его в преступном бездействии, хотя известно, что о готовящемся восстании немцы узнали заблаговременно, потому изначально оно было обречено на провал.

Можно только догадываться, что творилось на душе Рокоссовского, когда он видел в бинокль родной город, а наступать не мог, так как хорошо помнил, чем закончился в 1920 году польский поход Тухачевского.

Тогда обессилевшие войска оторвались от тылов, а честолюбец Тухачевский гнал их вперёд и потерпел сокрушительное поражение с пленением десятков тысяч красноармейцев.

В 1944 году условия сложились аналогичные — помочь Варшаве было невозможно, так как немцы, уничтожив все мосты через Вислу, организовали мощную линию обороны и успешно громили повстанцев в тылу, располагая необходимыми агентурными сведениями об их дислокации и планах действий.

Бросать же своих солдат на бессмысленную смерть Рокоссовский не мог, хотя воздушную поддержку повстанцам обеспечил, сбрасывая им по воздуху оружие, боеприпасы и продукты.

Восстановив боеспособность войск, Рокоссовский освободил Варшаву и повёл армию на Берлин.

Осенью 1944 года он приступил к планированию операции по взятию столицы Рейха, однако Сталин принял другое решение и отправил его командовать 2-м Белорусским фронтом, а командование 1-м поручил передать Георгию Жукову.

Для Рокоссовского это было полной неожиданностью. Во время телефонного разговора с верховным главнокомандующим он не удержался от вопроса: «Почему меня с главного направления переводят на второстепенный участок?»

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Вячеслав Бондаренко

Писатель, ведущий 2-го национального телеканала ОНТ

Иоанн Лойко. Принявший гибель во храме

100 имён Беларуси — 14

Вячеслав Бондаренко

Писатель, ведущий 2-го национального телеканала ОНТ

Надежда Богданова. Символ мужества

100 имён Беларуси — 11

Вячеслав Бондаренко

Писатель, ведущий 2-го национального телеканала ОНТ

Один из двадцати пяти: Сергей Сыч

100 имён Беларуси — 15

Андрей Сыч

Начальник отдела продаж в ООО «ТЭСбелЭнерго»

Как Польша «лупашит» по истории ВОВ

Создавая «новую польскую идентичность»