Великая Отечественная война

24.05.2025

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В СССР. ЧАСТЬ 2

Немецкие военнопленные

-

Участники дискуссии:

919 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Леонид Соколов,

Марк Козыренко,

Юрий Васильевич Мартинович,

Ярослав Александрович Русаков,

Vladimir Kirsh,

Юрий Томашов,

Роланд Руматов,

Юрий Иванович Кутырев,

Рус Иван

Продолжение публикаций про иностранных военнопленных в Советском Союзе.

Часть 1

Часть 1

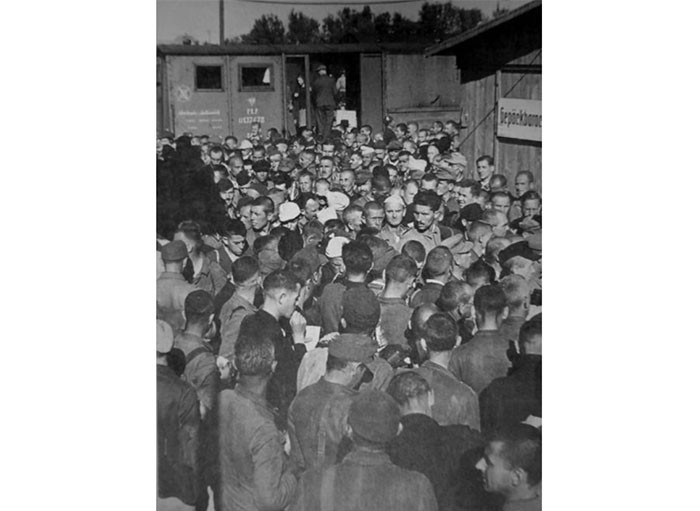

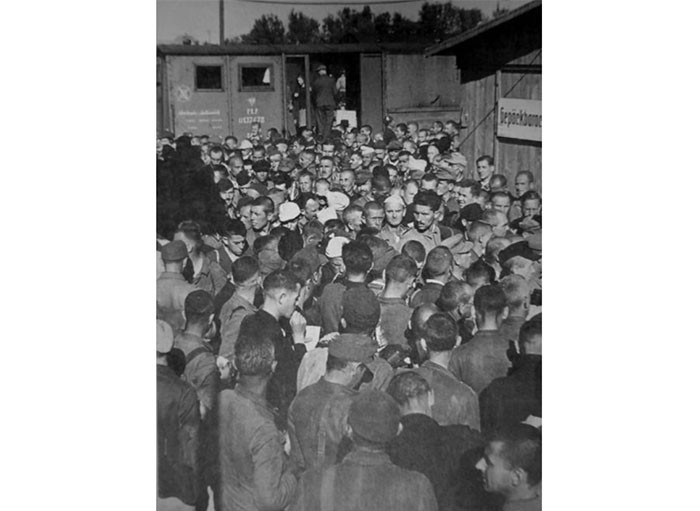

Фото на обложке: Немецкие военнопленные, возвратившиеся из СССР и прибывших в лагерь Мюнстера в британской оккупационной зоне. 1947 г.

Немецкие военнопленные

Первые немецкие военнопленные в СССР начали поступать в 1941 году, хотя в силу наступления немецких войск их было совсем немного. Считается, что с 22 июня по 31 декабря немецких военнопленных было всего 9 147 человек. До начала советского наступления под Сталинградом количество пленных удвоилось. А после разгрома немецких войск под Сталинградом их количество увеличилось на 91 тысячу. Дальше, по мере провижения Красной Армии на Запад, количество военнопленных ежегодно увеличивалось и достигло своего максимума — более миллиона человек — в 1945 году, после капитуляции Германии.

В силу различных методик подсчета военнопленных считается, что в плен попало от 2,4 до 3 млн. немцев. Различие в методиках определяется тем, что одни считают лишь только военнослужащих немцев служивших в вооруженных силах Германии, другие в это число включают и другие национальности, например австрийцев, третьи к служащим Вермахта, Кригсамрине и Люфтвавве добавляют служащих СА, СД, Гитлерюгенда, Фольксштурма, организации Тодта и других военизированных организаций. Иногда к военнопленным добавляют немцев, интернированных в СССР для работ по восстановлению разрушенного народного хозяйства. И хотя условия их жизни в лагерях не многим отличалось от военнопленных, все же к ним они не относились.

Различие данных получается и в учете пленных в армейских структурах и подразделениях ГУПВИ. Так по армейским данным количество захваченных пленных значительно больше, а поступивших в лагеря различного уровня ГУПВИ — меньше. Это объясняется тем, что на этапе перемещения пленных со сборных пунктов в лагеря ГУПВИ количество военнопленных уменьшалось: отбирались военные преступники (всего 35 тысяч человек), умирали раненные и больные, были побеги и случаи суицидов. К примеру, из захваченных в районе Сталинграда военнопленных в лагеря не поступило более 20 тысяч человек. Большинство таких военнопленных попало в число без вести пропавших. По данных немецких источников таких людей числится около 700 тысяч человек. В силу этого, существуют различия в цифрах и погибших военнопленных: от 356 тысяч до 1 млн. человек. Вместе с тем, наиболее объективными данными являются учетные данные ГУПВИ НКВД, согласно которым числилось 2 389 560 военнопленых немцев, из которых умерло в плену 356 700 человек.

Немецкие военнопленные под Москвой. 1941 г.

Лагерь для военнопленных. 1941 г.

Основная масса немецких военнопленных находилась в лагерях в следующих регионах СССР: Центральный регион — 50 лагерных управлений с 655 отделениями; Северо-западный регион — 15 лагерных управлений с 153 отделениями: Северный регион — 5 лагерных управлений с 38 отделениями; Западный регион — 30 лагерных управлений с 315 отделениями; Южный регион — 34 лагерных управлений с 515 отделениями; Волжский регион — 16 лагерных управлений с 135 отделениями; Северный Кавказ — 12 лагерных управлений с 129 отделениями; Закавказье — 11 лагерных управлений с 116 отделениями; Уральский регион — 27 лагерных управлений с 281 отделениями; Западная Сибирь — 6 лагерных управлений с 54 отделениями; Юг Центральной Азии — 3 лагерных управлений с 13 отделениями; Казахстан — 7 лагерных управлений с 50 отделениями.

Отношения с военнопленными регулировались «Положением о военнопленных», утвержденным Постановлением СНК СССР №1798-800с от 1 июля 1941 года. При этом правительство СССР в одностороннем порядке взяло на себя обязательства соблюдать Женевскую конвенцию «Об обращении с военнопленными» 1929 года, хотя на практике применяло ее положение выборочно и эпизодически.

Этот шаг был обусловлен политическими соображениями, по которым военнопленных противоборствующей стороны нужно было по возможности сделать лояльными Советскому Союзу, а если получится, то и его друзьями. В Положении содержались основные принципы эвакуации военнопленных, условия их содержания и правового положения, трудового использования, уголовной и дисциплинарной ответственности. Военнопленным гарантировалось соответствующее их статусу обращение, предоставление медицинской помощи, возможность переписки с родственниками и получения посылок.

В дополнение и уточнение «Положения о военнопленных» УПВИ НКВД СССР разработало ряд инструкций. Согласно им, у военнопленных не подлежали изъятию обмундирование, ордена и знаки, предметы религиозного культа, письма с фотографиями, деньги, часы, кольца, очки, канцелярские принадлежности, предметы туалета, постельные принадлежности, портсигары, табак и зажигалки. Офицеры, полицейские, жандармы размещались отдельно от солдат и младшего начальствующего состава. Военнопленные рядового и унтер-офицерского состава могли привлекаться к работе, как в лагере, так и вне лагеря в промышленности и сельском хозяйстве. Офицеры и приравненные к ним военнопленные могли привлекаться к работам лишь с их согласия. В свободное время разрешалось чтение газет, игра в шашки, шахматы и другие не азартные игры. Предусматривалось проведение массово-политической работы среди военнопленных.

Группа пленных немцев из лагеря военнопленных направляется на работу. 1941 г.

Пленные немецкие солдаты за работой в каменоломне. 1941 г.

Труд военнопленных использовался в Советском Союзе на протяжении всей войны и после ее окончания. В этом процессе можно выделить два основных периода: с июня 1941 по май 1945 года (первый период — военный) и с июня 1945 по 1956 год (второй — послевоенный). Первый период распадается на три этапа: июнь 1941 — март 1943 года (становление системы организации труда военнопленных в первые годы Великой Отечественной войны); апрель 1943 — декабрь 1944 года (начало планомерного использования труда военнопленных в народном хозяйстве СССР); январь—май 1945 года (применение труда военнопленных на заключительном этапе войны).

По состоянию на 1 февраля 1942 года УПВИ приняло от частей Красной Армии 10 599 человек, из которых к этому времени в живых осталось 8 427 человек (79,5 %). Они содержались в шести лагерях: Спасозаводском, Актюбинском Казахской ССР, Елабужском Татарской АССР, Темниковском Марийской АССР и Оранском Горьковской области. Вплоть до конца 1941 года большинство пленных не использовались на объектах народного хозяйства, не велся учет выполненных работ. Только после завершения Московской битвы руководство НКВД занялось вопросами трудоиспользования бывших военнослужащих Вермахта.

С января 1942 года их труд начал применяться на добыче угля, руды, торфа и лесоразработках. Однако производственные лагеря еще не отвечали элементарным жилищно-бытовым условиям. Питание было недостаточным, не хватало медикаментов, имущественного снабжения, рабочий день продолжался 12 часов при плохой организации труда. Работы, выполняемые военнопленными, не были разделены по степени тяжести: и здоровые, и слабые выполняли одинаковые виды работ, трудились полный рабочий день без скидки на состояние здоровья. В этих условиях труд военнопленных был малоэффективным, заболеваемость и смертность — высокими. Военнопленные в производственных лагерях очень быстро теряли трудоспособность. На работу выводилось меньше 50 % военнопленных, их норма выработки составляла не более 15—25 %. 17 июля 1942 года УПВИ выпустило директиву, которая предписывала проводить обязательное ежеквартальное медицинское освидетельствование военнопленных для определения степени их трудоспособности.

Осмотр проводила специальная врачебно-трудовая комиссия (ВТК). По итогам врачебно-трудовой экспертизы все военнопленные подразделялись на четыре группы трудоспособности. Первую группу составляли лица, способные выполнять любые виды работ, вторую — способные выполнять работы средней тяжести, в третью — только легкие виды работ. В четвертую группу входили инвалиды и хронические больные, чей труд можно было иногда использовать в мастерских лагерей. В декабре 1942 года для улучшения физического состояния военнопленных, ослабленных при этапировании, на производстве или после перенесенных болезней, а также поднятия их трудоспособности Управление по делам военнопленных и интернированных выпустило «Положение об организации оздоровительных команд в лагерях для военнопленных НКВД СССР». В нем было предусмотрено улучшенные бытовые условия, усиленное питание и освобождение от работ.

В соответствии с требованиями международных конвенций об обращении с военнопленными приказом НКВД СССР от 5 июня 1942 года было определено денежное довольствие, выдаваемое всем военнопленным для приобретения предметов первой необходимости: 10 рублей — для рядового и унтер-офицерского состава, 25 рублей — для старшего командного состава и 50 рублей — для высшего командного состава. В августе 1942 года НКВД установил нормы денежного вознаграждения работающим военнопленным. Они были очень низкими и не оказывали существенного влияния на результаты труда. Находящимся на нормированных работах стали выплачивать от 10 рублей (выполнение нормы на 40-50 %) до 50 рублей (для выполняющих нормы). Бригадирам и десятникам выплачивалось от 30 до 100 рублей, врачам — 40 рублей, фельдшерам и работающим на ненормированных работах — 20 рублей, хозяйственной обслуге — 10 рублей в месяц. За плату пленный мог приобрести в месяц от 50 г до 250 г (перевыполняющий норму) махорки.

Большая часть взятых в плен в конце 1942 — начале 1943 года военнослужащих Вермахта состояла из ослабленных и больных, истощенных в окружении, обмороженных и морально подавленных, поэтому они так и не попали в производственные лагеря, а из тех, кто попал в эти лагеря, больше половины не привлекались к работам на предприятиях. Значительная часть сталинградских пленных страдала дистрофией, дизентерией и сыпным тифом, вызванными, как длительным недоеданием в окружении, так и плохой организацией питания в пути к приемным пунктам и в эшелонах, следовавших в тыловые лагеря. Итоги производственной деятельности лагерей УПВИ НКВД на этом этапе оказались самыми низкими за все военные и послевоенные годы их существования.

Военнопленные на утренней поверке в лагере для военнопленных. 1942 г.

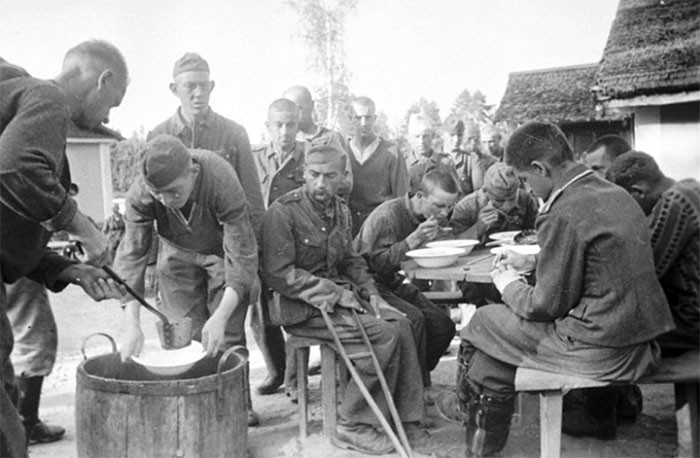

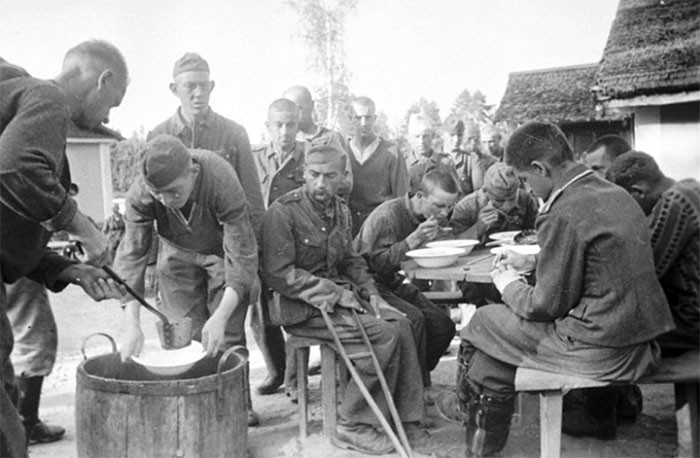

Раздача пищи пленным немцам в лагере военнопленных. 1942 г.

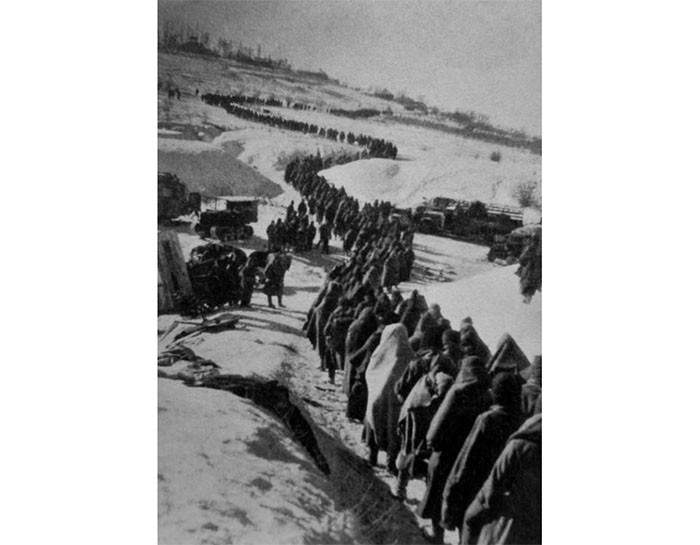

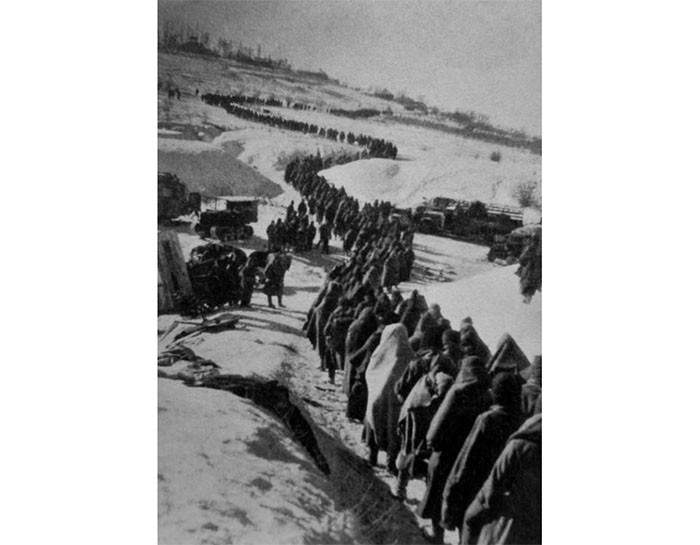

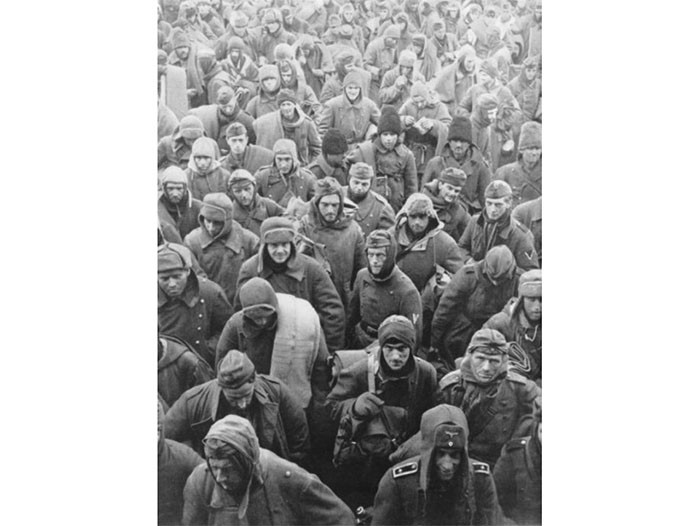

Немцы, плененные в ходе Сталинградской битвы. 1943 г.

Пленные немецкие солдаты в районе Гомеля. 1944 г.

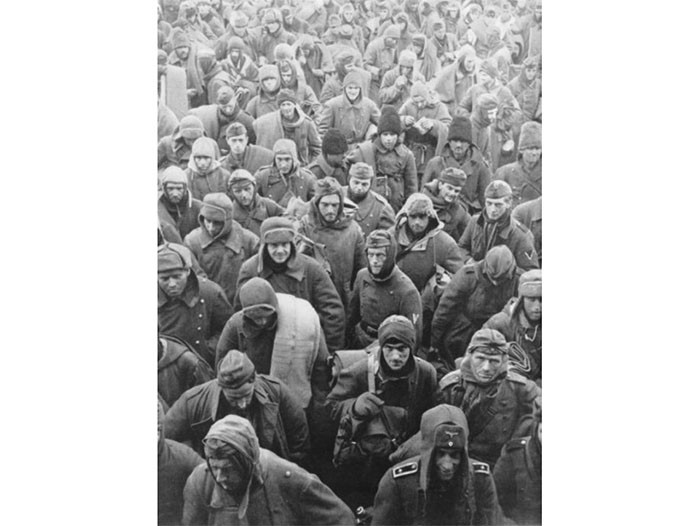

Немецкие военнопленные на сборном пункте. 1944 г.

Начало планомерного использования труда военнопленных в народном хозяйстве СССР (2-й этап) приходится на период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны до того момента, когда территория страны во второй половине 1944 года была полностью освобождена от оккупации. В условиях изменившейся обстановки на фронте, увеличения численности взятых в плен солдат противника началось восстановление освобожденных районов страны.

Данный период связан с появлением первых документов нормативного характера. Они определяли условия применения труда военнопленных, регулировали взаимоотношения лагерей для военнопленных с хозяйственными организациями, устанавливали порядок открытия производственных лагерей. Так, 6 апреля 1943 года вышла в свет директива НКВД СССР за подписью заместителя наркома внутренних дел С.Н. Круглова о порядке трудового использования военнопленных и Типовой договор УПВИ НКВД СССР на выделение рабочей силы хозяйственным органам. Директива определила порядок открытия лагерей производственного назначения. Для всех прибывающих в лагерь устанавливался 21-дневный карантин. Каждый вновь поступивший военнопленный должен был пройти врачебно-трудовую комиссию, которая определяла его группу трудоспособности.

В соответствии с ней впоследствии устанавливались нормы выработки. Учитывались гражданские специальности. В зависимости от физического состояния военнопленного устанавливалась продолжительность рабочего дня, которая не должна была превышать 8 часов. Военнопленным полагались 4 выходных дня в месяц, ежедневный непрерывный ночной отдых не менее 8 часов. Взаимоотношения между лагерями и предприятиями, использующими труд военнопленных, должны были оформляться в строгом соответствии с типовым договором УПВИ. Все расчеты за выполненные работы могли производиться предприятиями строго по единым нормам выработки и расценкам. Выдача средств и продуктов непосредственно военнопленным категорически запрещалась.

Особое внимание в типовом договоре уделялось помещениям и их оборудованию, которые предприятия должны были иметь при организации лагерей. Норма жилой площади устанавливалась из расчета 2 кв. м на 1 человека. В целях стимуляции роста производительности труда военнопленных хозорганы, по решению правительства, начали выдавать дополнительное питание для военнопленных, выполнявших и перевыполнявших нормы выработки. Типовой договор включал в себя все основные условия трудоиспользования военнопленных, изменять которые категорически запрещалось.

Немецкие военнопленные из Грязовецкого лагеря №150 работают на лесозаготовке в Вологодской области. 1945 г.

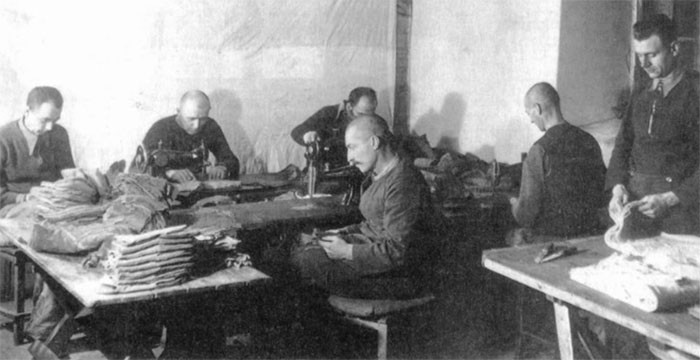

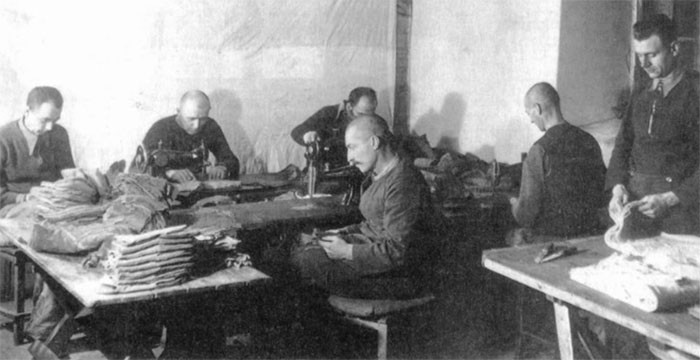

Немецкие пленные за работой на швейном производстве лагеря военнопленных №466 в Московской области. 1945 г.

Более половины работавших военнопленных было занято в строительной промышленности. Они работали на восстановлении разрушенных противником промышленных предприятий в Сталинграде. Были организованы лагеря на крупнейших стройках черной металлургии — Тагилстрое, Челябметалугстрое, строительстве Владимирского тракторного завода, завода тяжелого машиностроения в Орске, на работах по восстановлению Комбината №100 Наркомата боеприпасов в г. Алексине. Значительно был расширен Асбестовский лагерь в Свердловске, где военнопленные выполняли 70 % плана по добыче асбестовых руд. Значительное число (около 25 %) всех военнопленных работало на лесозаготовках и деревообделочных работах.

Военнопленные использовались также на работах в Вольской группе цементных заводов и Кыштымском карьере в Челябинской области по добыче каолиновых руд. В угольной промышленности военнопленные работали на строительстве шахт и жилых поселков в тресте «Кизелшахтстрой» и на добыче угля в шахтах Кизеловского угольного бассейна. Кроме того, военнопленные использовались на строительстве и расширении лагерей, в подсобных хозяйствах, в мастерских по ширпотребу и авторемонтных мастерских. Основным видом изделий ширпотреба являлись мебель, бочки, ведра, корзины, кирпич, игрушки и др. Продукция ширпотреба в основном шла на удовлетворение внутрилагерной потребности. Основное влияние на результаты труда военнопленных оказывало, как и прежде, их продовольственное обеспечение.

В «Положении о военнопленных» не были четко прописаны нормы питания военнопленных. Положение давало право определять нормы питания НКВД (МВД) СССР. Нормы питания, установленные в начале войны, с трудом могли покрыть энергетические затраты человека, находящегося в покое. В августе 1942 года в условиях продовольственных трудностей на южном крыле советско-германского фронта НКВД отменил прежние дифференцированные нормы питания. Все военнопленные, независимо от состояния их здоровья, стали получать продукты по основной норме: хлеба ржаного — 400 г, крупы — 100 г, муки — 20 г, рыбы — 100 г, сахара — 20 г, овощей и картофеля — 500 г. Калорийность суточного рациона основного пайка составляла всего 1 750 калорий, а работающих — 2 274 калории. Такая калорийность питания не покрывала даже энергетических затрат человека, находившегося в полном покое. Недостаток пищи вел к дистрофии и авитаминозу. Эти заболевания составляли тогда 70% среди других болезней и были причиной 80% всех смертных случаев. Особенно пострадали от введения новых норм больные и ослабленные военнопленные, что вызвало быстрый рост смертности среди военнопленных.

Действие заниженных норм питания совпало с массовым притоком военнопленных в лагеря из района Сталинграда в состоянии сильного истощения. Среди прибывших — значительное количество составляли инфекционные больные. Медицинские работники в лагерях делали все возможное для спасения их жизней. К 15 апреля 1943 года за два с половиной месяца после окончания Сталинградской битвы в лагерях и приемных пунктах НКВД умерло 99 946 человек. Всего с начала войны к этому времени из 291 856 учтенных УПВИ НКВД военнопленных умерло 171 774 человека, или почти 59 %.

9 апреля 1943 года были введены новые нормы снабжения. Ослабленным военнопленным увеличили норму по хлебу на 25 %, минимальная выдача хлеба для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах и выполняющих норму до 50 %, выросла до 650 г, для выполняющих норму на 100 % — до 1 000 г. В течение войны нормы питания еще дважды изменялись в сторону увеличения. Одновременно принимались меры по борьбе с хищениями и по усилению контроля над расходованием продуктов питания. Существенную роль в обеспечении военнопленных продуктами питания играли подсобные хозяйства лагерей, в которых работали бригады военнопленных по заготовке топлива, сена, ловле рыбы, выращиванию картофеля, сбору дикорастущей зелени, грибов, плодов и ягод.

К концу 1944 года использование труда военнопленных становится массовым. Однако постоянное расширение производственных лагерей, непрерывное поступление в СССР новых контингентов военнопленных, отсутствие опыта у работников производственных аппаратов в деле организации труда приводило к тому, что жилищно-бытовые условия в лагерях ухудшались, качество оказываемой медицинской помощи оставалось низким, и поэтому эффективность трудового использования военнопленных вплоть до окончания войны была невысокой.

В среднем в военное время ежегодно на объектах народного хозяйства работало около 90 тысяч человек, или 37,8 % среднесписочной численности лагерей ГУПВИ. Валовая сумма их заработка составила 551,6 млн. рублей, за счет которого было покрыто лишь 29,1 % расходов на содержание лагерей. К завершению войны число военнопленных, работавших на объектах народного хозяйства, выросло в 1,5 раза. В мае 1945 года в системе УПВИ существовало 185 производственных лагерей, в которых содержалось 555 тысяч человек, закрепленных за предприятиями более 30 министерств. 25 % из них работали на предприятиях угольной промышленности, 10 % — на объектах Наркомата строительства и НКВД.

Значительное число военнопленных работало на строительных объектах Наркомата жилищно-гражданского строительства, предприятиях Наркомата боеприпасов, Наркоматов обороны, промышленности строительных предприятий, путей сообщения и др. Однако НКВД СССР так и не удалось, несмотря на все усилия, добиться возмещения расходов по содержанию военнопленных и вывода на производство не менее 80% трудового фонда.

В послевоенные годы, на вторую половину 1945 — начало 1946 года, приходится этап массовой организации производственных лагерей ГУПВИ. Этот период связан с процессом массового вывоза военнопленных из фронтовых в тыловые производственные, офицерские и оздоровительные лагеря, а также в отдельные рабочие батальоны Министерства вооруженных сил. К концу 1945 года контингент ГУПВИ вырос примерно в 4 раза. Доля пленных в общей численности рабочих и служащих СССР составила около 7 %, в том числе в составе рабочих — более 10 %. В последующие годы в связи с репатриацией и смертностью она будет постоянно уменьшаться. К весне 1946 года было в основном закончено обустройство лагерей, во время которого решены вопросы размещения военнопленных, хотя и в очень стесненных условиях, организовано питание, снабжение одеждой и обувью, медицинское обслуживание. Было также организовано обучение пленных рабочим специальностям, подобраны кадры производственных лагерей и установлена связь между руководством лагерей и предприятий.

Немецкие пленные в Мингячевире. Азербайджан.

Обед в советском лагере для военнопленных. 1945 г.

Использование военнопленных в качестве рабочей силы регламентировало «Положение о трудовом использовании военнопленных», утвержденное НКВД СССР 29 сентября 1945 года. Положение стало основным нормативным документом по руководству трудовыми процессами в лагерях ГУПВИ на весь послевоенный период. Оно не только приписывало всем военнопленным рядового и младшего начсостава в обязательном порядке трудиться для ликвидации ущерба, причиненного войной, но и рассматривало отказ от работы или халатное отношение к труду как нарушение воинской дисциплины, которое влекло за собой соответствующее наказание.

В документе была сформулирована основная задача работников ГУПВИ на послевоенное время: «Военнопленный обязан своим трудом возместить стоимость своего содержания. Администрация лагеря обязана добиваться максимально продуктивного трудового использования контингента и обеспечить возмещение государству расходов на содержание лагеря». В Положении были определены порядок распределения военнопленных на работы, режим рабочего времени, организация труда. В нем был систематизирован порядок расстановки рабочей силы и производства работ, определены меры по поднятию производительности труда, соблюдению техники безопасности, учету выполненных работ. В этом документе был определен порядок выплаты денежного вознаграждения военнопленным, выполняющим и перевыполняющим действующие нормы выработки.

Работающим на тяжелых работах выплачивалось месячное вознаграждение в количестве 85 % от суммы заработка сверх 200 рублей, на прочих работах — 70 %. При этом сумма денежного вознаграждения не могла превышать 200 рублей в месяц на одного военнопленного, выполняющего тяжелую работу, и 150 рублей — прочие работы. Командиры отделений получали 20% надбавку к сумме, причитающейся за выполненные работы. Командирам взводов и рот выдавалось денежное вознаграждение в размере 50 и 75 рублей в месяц соответственно. Не выполняющим нормы военнопленным, а также занятым на хозяйственном обслуживании лагерей и неработающим, денежное вознаграждение не выплачивалось. При этом каждому военнопленному разрешалось иметь на руках не более 150 рублей наличных денег, а остальные суммы начислялись на их лицевые счета. Кроме денег, для выполняющих нормы полагалась бесплатная выдача дополнительного горячего блюда и табака по соответствующим нормам, установленным Приказом НКВД СССР от 19 мая 1945 года.

Дополнительные льготы были установлены для выполняющих нормы более чем на 110 %. Им предприятие могло отпускать второе горячее блюдо за наличный расчет. Для воздействия на плохо работающих военнопленных, согласно Положению, применялось ранее установленные дисциплинарные меры. Самым тяжелым наказанием оставался перевод в штрафное подразделение с особо тяжелым режимом работ на срок до трех месяцев. Военнопленных, злостно уклоняющихся от работы, предписывалось отдавать под суд военного трибунала с рассмотрением дел в показательном порядке в присутствии других военнопленных.

Групповой портрет немецких военнопленных в лагере №207 Молотовской области. 1946 г.

Военнопленные читают газету «Свободное слово» в лагере №165, в районе города Вязники. 1945 г.

В январе 1946 года в лагерях содержалось 82 тысячи военнопленных офицеров Вермахта. Из них около 5 тысяч человек добровольно работали и использовались в 78 качестве командиров подразделений, взводов, рот и на инженерно-технических должностях. 77 тысяч человек, в соответствии с Положением о военнопленных, не работали. Изыскивая дополнительные трудовые ресурсы, НКВД пыталось добровольно привлечь их к труду. Но это не дало результатов. В связи с этим, 19 февраля 1946 года, в нарушение Положения о военнопленных, вышла Директива министра внутренних дел С.Н. Круглова «О привлечении к труду военнопленных бывших офицеров немецкой национальности бывшей германской армии, имевших воинское звание от младшего лейтенанта до капитана включительно». За пленными офицерами был сохранен офицерский паек. В вопросах трудового использования они были приравнены к военнопленным рядового состава. Основанием для нововведения послужил приказ НКВД СССР от 2 ноября 1945 года «О лишении права ношения знаков различия и знаков отличия военнопленных германской армии».

В первой половине 1946 года руководство МВД СССР стало рассматривать переписку как фактор, имеющий политическое значение и способствующий повышению производительности труда. 2 сентября ЦК ВКП (б) вынес решение о необходимости улучшить переписку военнопленных с их семьями. В результате к этому вопросу в лагерях стали относиться более ответственно, и многие бюрократические препоны были преодолены. В течение четвертого квартала 1946 года связь со своими семьями смогли установить большинство военнопленных. 23 ноября 1949 года МВД СССР запретило переписку с родственниками пленным, осужденным военными трибуналами и отбывающим наказания в лагерях ГУЛАГа, и всем другим осужденным и подследственным.

В июне 1947 года немецкие военнопленные стали иметь возможность получать еще и денежные переводы из-за границы. В январе 1948 года, когда пришло соответствующее разрешение Совета Министров СССР, МВД СССР утвердило порядок получения военнопленными и интернированными посылок из-за границы от своих родственников. В июле 1953 года приказом МВД СССР переписка с родственниками, получение посылок и денежных переводов были разрешены и осужденным военнопленным.

Одним из основных направлений деятельности лагерей была политическая работа с военнопленными. Ее задачей было добиться лояльного отношения основной массы военнопленных к СССР и понимания ими ответственности за причиненные их армиями разрушения на территории СССР. На этой основе строились в лагерях требования добросовестного отношения к труду. Рядом с офицерами спецпропагандистами там находились уполномоченные Национального комитета «Свободная Германия» (НКСГ). По призыву НГСГ военнопленные были объявлены «солдатами восстановления», а проведение восстановительных работ — «национальным долгом немцев». Другой важной задачей политработы являлось воспитание из числа военнопленных надежных антифашистов, способных по возвращению на родину вести борьбу за переустройство своих стран на демократических началах.

В 1947 году широкое распространение получили договоры о трудовом соревновании между отделениями лагерей и бригадами военнопленных. Бригадные формы соревнования получили наибольшее распространение. Бригада являлась основным производственным звеном. В ней была установлена коллективная ответственность за итоги выполнения месячных планов. Только когда вся бригада выполняла задание, ее членам начислялось премиальное вознаграждение. Итоги трудовых соревнований подводились на общих собраниях пленных. В каждом лагерном отделении имелись доски производственных показателей, на которых ежедневно фиксировались трудовые достижения каждой бригады. Часто рядом с досками помещались витрины с портретами тех, кто добивался наибольших результатов. Пропаганда передовиков осуществлялась также через стенную печать, выпускаемую антифашистскими комитетами.

Большинство производственных лагерей ГУПВИ в 1946–1947 годах стало рентабельным. Это было связано с улучшением организации труда военнопленных, условий их содержания и медицинского обслуживания. В результате выросло количество трудоспособных военнопленных, что было также связано с постоянно проводимой репатриацией на родину больных и инвалидов, а это сокращало расходы на содержание неработающих.

На положении военнопленных, снабжении их продуктами питания, а следовательно, и на их физическом состоянии сильнейшим образом отразилась засуха 1946 года. Она привела к недоеданию и голоду в ряде районов страны. В сентябре началось ухудшение продовольственного снабжения военнопленных. С 1 октября им прекратили выдачу установленной ранее 25 % надбавки к нормам картофеля и овощей, хлеба и крупы. 14 октября МВД СССР отменило выдачу дополнительных горячих блюд для выполнявших норму выработки. С 1 декабря как ослабленные, так и работающие военнопленные были лишены всех видов дополнительного питания и переведены на основную норму питания (изменения не коснулись общегоспитальных больных, офицеров и генералов). В итоге, к концу 1946 года суточный рацион военнопленного был снижен с 3 200 до 2 368 калорий. Но и по основной норме питание могли получить только те военнопленные, которые выполняли план. По состоянию на 1 февраля 1947 года доля трудоспособных среди военнопленных резко уменьшилась.

В течение всего года лагерям ГУПВИ так и не удалось полностью оправиться от последствий ухудшения питания, произошедшего в конце 1946 года и даже вызвавшего необходимость введения чрезвычайного положения с января по апрель 1947 года.

Репатриация военнопленных из СССР началась сразу после окончания войны в Европе и продолжалась до весны 1950 года. Она оказывала существенное влияние на производительность труда военнопленных. Осужденные военнопленные и интернированные пробыли в СССР до конца 1956 года. В первую очередь на родину отправляли инвалидов, больных туберкулезом, хронических больных с хирургическими заболеваниями, больных дистрофией 1-й и 2-й степени, а также длительно нетрудоспособных. В 1946 году на родину были отправлены первые большие партии военнопленных антифашистов. Отправка проводилась, как правило, по решению ЦК ВКП(б) по персональным спискам. В 1947 году примерно половину из отправляемых на родину уже составляли трудоспособные.

В апреле 1947 года на 4-й сессии Совета министров иностранных дел Великобритании, СССР, США и Франции было принято решение о завершении репатриации немецких военнопленных, находящихся на территории союзных держав до 31 декабря 1948 года. Однако СССР не выполнило взятых на себя обязательств. В 1948 году, в разгар холодной войны, СССР отказался от репатриации всех немецких военнопленных к концу года. Комиссия Совета Министров вынесла решение репатриировать в 1948 году только 300 тысяч больных и малоработоспособных немцев. На 1 января 1949 года в системе ГУПВИ все еще содержалось 431 843 немцев. Задержка со сроками репатриации объяснялась, в том числе и массовым спросом на рабочую силу.

Группа недавно освобожденных немецких военнопленных ожидает отправки домой. 1949 г.

Вернувшиеся из советского плена на вокзале в Хофе. 1949 г.

Массовый процесс репатриации военнопленных немцев был завершен еще к весне 1950 года. По сообщению ТАСС от 5 мая 1950 года «О завершении репатриации военнопленных», на конец апреля 1950 года в СССР оставалось 14 тысяч осужденных немецких военнопленных. Из них были репатриированы в период с мая 1950 по январь 1956 года 13 501 немецкий военнопленный, остальные умерли по разным причинам или остались на жительстве в СССР. Всего 2 031,7 тысяч немецких военопленных вернулись на родину.

Продолжение следует...

Немецкие военнопленные

Первые немецкие военнопленные в СССР начали поступать в 1941 году, хотя в силу наступления немецких войск их было совсем немного. Считается, что с 22 июня по 31 декабря немецких военнопленных было всего 9 147 человек. До начала советского наступления под Сталинградом количество пленных удвоилось. А после разгрома немецких войск под Сталинградом их количество увеличилось на 91 тысячу. Дальше, по мере провижения Красной Армии на Запад, количество военнопленных ежегодно увеличивалось и достигло своего максимума — более миллиона человек — в 1945 году, после капитуляции Германии.

В силу различных методик подсчета военнопленных считается, что в плен попало от 2,4 до 3 млн. немцев. Различие в методиках определяется тем, что одни считают лишь только военнослужащих немцев служивших в вооруженных силах Германии, другие в это число включают и другие национальности, например австрийцев, третьи к служащим Вермахта, Кригсамрине и Люфтвавве добавляют служащих СА, СД, Гитлерюгенда, Фольксштурма, организации Тодта и других военизированных организаций. Иногда к военнопленным добавляют немцев, интернированных в СССР для работ по восстановлению разрушенного народного хозяйства. И хотя условия их жизни в лагерях не многим отличалось от военнопленных, все же к ним они не относились.

Различие данных получается и в учете пленных в армейских структурах и подразделениях ГУПВИ. Так по армейским данным количество захваченных пленных значительно больше, а поступивших в лагеря различного уровня ГУПВИ — меньше. Это объясняется тем, что на этапе перемещения пленных со сборных пунктов в лагеря ГУПВИ количество военнопленных уменьшалось: отбирались военные преступники (всего 35 тысяч человек), умирали раненные и больные, были побеги и случаи суицидов. К примеру, из захваченных в районе Сталинграда военнопленных в лагеря не поступило более 20 тысяч человек. Большинство таких военнопленных попало в число без вести пропавших. По данных немецких источников таких людей числится около 700 тысяч человек. В силу этого, существуют различия в цифрах и погибших военнопленных: от 356 тысяч до 1 млн. человек. Вместе с тем, наиболее объективными данными являются учетные данные ГУПВИ НКВД, согласно которым числилось 2 389 560 военнопленых немцев, из которых умерло в плену 356 700 человек.

Немецкие военнопленные под Москвой. 1941 г.

Лагерь для военнопленных. 1941 г.

Основная масса немецких военнопленных находилась в лагерях в следующих регионах СССР: Центральный регион — 50 лагерных управлений с 655 отделениями; Северо-западный регион — 15 лагерных управлений с 153 отделениями: Северный регион — 5 лагерных управлений с 38 отделениями; Западный регион — 30 лагерных управлений с 315 отделениями; Южный регион — 34 лагерных управлений с 515 отделениями; Волжский регион — 16 лагерных управлений с 135 отделениями; Северный Кавказ — 12 лагерных управлений с 129 отделениями; Закавказье — 11 лагерных управлений с 116 отделениями; Уральский регион — 27 лагерных управлений с 281 отделениями; Западная Сибирь — 6 лагерных управлений с 54 отделениями; Юг Центральной Азии — 3 лагерных управлений с 13 отделениями; Казахстан — 7 лагерных управлений с 50 отделениями.

Отношения с военнопленными регулировались «Положением о военнопленных», утвержденным Постановлением СНК СССР №1798-800с от 1 июля 1941 года. При этом правительство СССР в одностороннем порядке взяло на себя обязательства соблюдать Женевскую конвенцию «Об обращении с военнопленными» 1929 года, хотя на практике применяло ее положение выборочно и эпизодически.

Этот шаг был обусловлен политическими соображениями, по которым военнопленных противоборствующей стороны нужно было по возможности сделать лояльными Советскому Союзу, а если получится, то и его друзьями. В Положении содержались основные принципы эвакуации военнопленных, условия их содержания и правового положения, трудового использования, уголовной и дисциплинарной ответственности. Военнопленным гарантировалось соответствующее их статусу обращение, предоставление медицинской помощи, возможность переписки с родственниками и получения посылок.

В дополнение и уточнение «Положения о военнопленных» УПВИ НКВД СССР разработало ряд инструкций. Согласно им, у военнопленных не подлежали изъятию обмундирование, ордена и знаки, предметы религиозного культа, письма с фотографиями, деньги, часы, кольца, очки, канцелярские принадлежности, предметы туалета, постельные принадлежности, портсигары, табак и зажигалки. Офицеры, полицейские, жандармы размещались отдельно от солдат и младшего начальствующего состава. Военнопленные рядового и унтер-офицерского состава могли привлекаться к работе, как в лагере, так и вне лагеря в промышленности и сельском хозяйстве. Офицеры и приравненные к ним военнопленные могли привлекаться к работам лишь с их согласия. В свободное время разрешалось чтение газет, игра в шашки, шахматы и другие не азартные игры. Предусматривалось проведение массово-политической работы среди военнопленных.

Группа пленных немцев из лагеря военнопленных направляется на работу. 1941 г.

Пленные немецкие солдаты за работой в каменоломне. 1941 г.

Труд военнопленных использовался в Советском Союзе на протяжении всей войны и после ее окончания. В этом процессе можно выделить два основных периода: с июня 1941 по май 1945 года (первый период — военный) и с июня 1945 по 1956 год (второй — послевоенный). Первый период распадается на три этапа: июнь 1941 — март 1943 года (становление системы организации труда военнопленных в первые годы Великой Отечественной войны); апрель 1943 — декабрь 1944 года (начало планомерного использования труда военнопленных в народном хозяйстве СССР); январь—май 1945 года (применение труда военнопленных на заключительном этапе войны).

По состоянию на 1 февраля 1942 года УПВИ приняло от частей Красной Армии 10 599 человек, из которых к этому времени в живых осталось 8 427 человек (79,5 %). Они содержались в шести лагерях: Спасозаводском, Актюбинском Казахской ССР, Елабужском Татарской АССР, Темниковском Марийской АССР и Оранском Горьковской области. Вплоть до конца 1941 года большинство пленных не использовались на объектах народного хозяйства, не велся учет выполненных работ. Только после завершения Московской битвы руководство НКВД занялось вопросами трудоиспользования бывших военнослужащих Вермахта.

С января 1942 года их труд начал применяться на добыче угля, руды, торфа и лесоразработках. Однако производственные лагеря еще не отвечали элементарным жилищно-бытовым условиям. Питание было недостаточным, не хватало медикаментов, имущественного снабжения, рабочий день продолжался 12 часов при плохой организации труда. Работы, выполняемые военнопленными, не были разделены по степени тяжести: и здоровые, и слабые выполняли одинаковые виды работ, трудились полный рабочий день без скидки на состояние здоровья. В этих условиях труд военнопленных был малоэффективным, заболеваемость и смертность — высокими. Военнопленные в производственных лагерях очень быстро теряли трудоспособность. На работу выводилось меньше 50 % военнопленных, их норма выработки составляла не более 15—25 %. 17 июля 1942 года УПВИ выпустило директиву, которая предписывала проводить обязательное ежеквартальное медицинское освидетельствование военнопленных для определения степени их трудоспособности.

Осмотр проводила специальная врачебно-трудовая комиссия (ВТК). По итогам врачебно-трудовой экспертизы все военнопленные подразделялись на четыре группы трудоспособности. Первую группу составляли лица, способные выполнять любые виды работ, вторую — способные выполнять работы средней тяжести, в третью — только легкие виды работ. В четвертую группу входили инвалиды и хронические больные, чей труд можно было иногда использовать в мастерских лагерей. В декабре 1942 года для улучшения физического состояния военнопленных, ослабленных при этапировании, на производстве или после перенесенных болезней, а также поднятия их трудоспособности Управление по делам военнопленных и интернированных выпустило «Положение об организации оздоровительных команд в лагерях для военнопленных НКВД СССР». В нем было предусмотрено улучшенные бытовые условия, усиленное питание и освобождение от работ.

В соответствии с требованиями международных конвенций об обращении с военнопленными приказом НКВД СССР от 5 июня 1942 года было определено денежное довольствие, выдаваемое всем военнопленным для приобретения предметов первой необходимости: 10 рублей — для рядового и унтер-офицерского состава, 25 рублей — для старшего командного состава и 50 рублей — для высшего командного состава. В августе 1942 года НКВД установил нормы денежного вознаграждения работающим военнопленным. Они были очень низкими и не оказывали существенного влияния на результаты труда. Находящимся на нормированных работах стали выплачивать от 10 рублей (выполнение нормы на 40-50 %) до 50 рублей (для выполняющих нормы). Бригадирам и десятникам выплачивалось от 30 до 100 рублей, врачам — 40 рублей, фельдшерам и работающим на ненормированных работах — 20 рублей, хозяйственной обслуге — 10 рублей в месяц. За плату пленный мог приобрести в месяц от 50 г до 250 г (перевыполняющий норму) махорки.

Большая часть взятых в плен в конце 1942 — начале 1943 года военнослужащих Вермахта состояла из ослабленных и больных, истощенных в окружении, обмороженных и морально подавленных, поэтому они так и не попали в производственные лагеря, а из тех, кто попал в эти лагеря, больше половины не привлекались к работам на предприятиях. Значительная часть сталинградских пленных страдала дистрофией, дизентерией и сыпным тифом, вызванными, как длительным недоеданием в окружении, так и плохой организацией питания в пути к приемным пунктам и в эшелонах, следовавших в тыловые лагеря. Итоги производственной деятельности лагерей УПВИ НКВД на этом этапе оказались самыми низкими за все военные и послевоенные годы их существования.

Военнопленные на утренней поверке в лагере для военнопленных. 1942 г.

Раздача пищи пленным немцам в лагере военнопленных. 1942 г.

Немцы, плененные в ходе Сталинградской битвы. 1943 г.

Пленные немецкие солдаты в районе Гомеля. 1944 г.

Немецкие военнопленные на сборном пункте. 1944 г.

Начало планомерного использования труда военнопленных в народном хозяйстве СССР (2-й этап) приходится на период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны до того момента, когда территория страны во второй половине 1944 года была полностью освобождена от оккупации. В условиях изменившейся обстановки на фронте, увеличения численности взятых в плен солдат противника началось восстановление освобожденных районов страны.

Данный период связан с появлением первых документов нормативного характера. Они определяли условия применения труда военнопленных, регулировали взаимоотношения лагерей для военнопленных с хозяйственными организациями, устанавливали порядок открытия производственных лагерей. Так, 6 апреля 1943 года вышла в свет директива НКВД СССР за подписью заместителя наркома внутренних дел С.Н. Круглова о порядке трудового использования военнопленных и Типовой договор УПВИ НКВД СССР на выделение рабочей силы хозяйственным органам. Директива определила порядок открытия лагерей производственного назначения. Для всех прибывающих в лагерь устанавливался 21-дневный карантин. Каждый вновь поступивший военнопленный должен был пройти врачебно-трудовую комиссию, которая определяла его группу трудоспособности.

В соответствии с ней впоследствии устанавливались нормы выработки. Учитывались гражданские специальности. В зависимости от физического состояния военнопленного устанавливалась продолжительность рабочего дня, которая не должна была превышать 8 часов. Военнопленным полагались 4 выходных дня в месяц, ежедневный непрерывный ночной отдых не менее 8 часов. Взаимоотношения между лагерями и предприятиями, использующими труд военнопленных, должны были оформляться в строгом соответствии с типовым договором УПВИ. Все расчеты за выполненные работы могли производиться предприятиями строго по единым нормам выработки и расценкам. Выдача средств и продуктов непосредственно военнопленным категорически запрещалась.

Особое внимание в типовом договоре уделялось помещениям и их оборудованию, которые предприятия должны были иметь при организации лагерей. Норма жилой площади устанавливалась из расчета 2 кв. м на 1 человека. В целях стимуляции роста производительности труда военнопленных хозорганы, по решению правительства, начали выдавать дополнительное питание для военнопленных, выполнявших и перевыполнявших нормы выработки. Типовой договор включал в себя все основные условия трудоиспользования военнопленных, изменять которые категорически запрещалось.

Немецкие военнопленные из Грязовецкого лагеря №150 работают на лесозаготовке в Вологодской области. 1945 г.

Немецкие пленные за работой на швейном производстве лагеря военнопленных №466 в Московской области. 1945 г.

Более половины работавших военнопленных было занято в строительной промышленности. Они работали на восстановлении разрушенных противником промышленных предприятий в Сталинграде. Были организованы лагеря на крупнейших стройках черной металлургии — Тагилстрое, Челябметалугстрое, строительстве Владимирского тракторного завода, завода тяжелого машиностроения в Орске, на работах по восстановлению Комбината №100 Наркомата боеприпасов в г. Алексине. Значительно был расширен Асбестовский лагерь в Свердловске, где военнопленные выполняли 70 % плана по добыче асбестовых руд. Значительное число (около 25 %) всех военнопленных работало на лесозаготовках и деревообделочных работах.

Военнопленные использовались также на работах в Вольской группе цементных заводов и Кыштымском карьере в Челябинской области по добыче каолиновых руд. В угольной промышленности военнопленные работали на строительстве шахт и жилых поселков в тресте «Кизелшахтстрой» и на добыче угля в шахтах Кизеловского угольного бассейна. Кроме того, военнопленные использовались на строительстве и расширении лагерей, в подсобных хозяйствах, в мастерских по ширпотребу и авторемонтных мастерских. Основным видом изделий ширпотреба являлись мебель, бочки, ведра, корзины, кирпич, игрушки и др. Продукция ширпотреба в основном шла на удовлетворение внутрилагерной потребности. Основное влияние на результаты труда военнопленных оказывало, как и прежде, их продовольственное обеспечение.

В «Положении о военнопленных» не были четко прописаны нормы питания военнопленных. Положение давало право определять нормы питания НКВД (МВД) СССР. Нормы питания, установленные в начале войны, с трудом могли покрыть энергетические затраты человека, находящегося в покое. В августе 1942 года в условиях продовольственных трудностей на южном крыле советско-германского фронта НКВД отменил прежние дифференцированные нормы питания. Все военнопленные, независимо от состояния их здоровья, стали получать продукты по основной норме: хлеба ржаного — 400 г, крупы — 100 г, муки — 20 г, рыбы — 100 г, сахара — 20 г, овощей и картофеля — 500 г. Калорийность суточного рациона основного пайка составляла всего 1 750 калорий, а работающих — 2 274 калории. Такая калорийность питания не покрывала даже энергетических затрат человека, находившегося в полном покое. Недостаток пищи вел к дистрофии и авитаминозу. Эти заболевания составляли тогда 70% среди других болезней и были причиной 80% всех смертных случаев. Особенно пострадали от введения новых норм больные и ослабленные военнопленные, что вызвало быстрый рост смертности среди военнопленных.

Действие заниженных норм питания совпало с массовым притоком военнопленных в лагеря из района Сталинграда в состоянии сильного истощения. Среди прибывших — значительное количество составляли инфекционные больные. Медицинские работники в лагерях делали все возможное для спасения их жизней. К 15 апреля 1943 года за два с половиной месяца после окончания Сталинградской битвы в лагерях и приемных пунктах НКВД умерло 99 946 человек. Всего с начала войны к этому времени из 291 856 учтенных УПВИ НКВД военнопленных умерло 171 774 человека, или почти 59 %.

9 апреля 1943 года были введены новые нормы снабжения. Ослабленным военнопленным увеличили норму по хлебу на 25 %, минимальная выдача хлеба для военнопленных, занятых на тяжелых физических работах и выполняющих норму до 50 %, выросла до 650 г, для выполняющих норму на 100 % — до 1 000 г. В течение войны нормы питания еще дважды изменялись в сторону увеличения. Одновременно принимались меры по борьбе с хищениями и по усилению контроля над расходованием продуктов питания. Существенную роль в обеспечении военнопленных продуктами питания играли подсобные хозяйства лагерей, в которых работали бригады военнопленных по заготовке топлива, сена, ловле рыбы, выращиванию картофеля, сбору дикорастущей зелени, грибов, плодов и ягод.

К концу 1944 года использование труда военнопленных становится массовым. Однако постоянное расширение производственных лагерей, непрерывное поступление в СССР новых контингентов военнопленных, отсутствие опыта у работников производственных аппаратов в деле организации труда приводило к тому, что жилищно-бытовые условия в лагерях ухудшались, качество оказываемой медицинской помощи оставалось низким, и поэтому эффективность трудового использования военнопленных вплоть до окончания войны была невысокой.

В среднем в военное время ежегодно на объектах народного хозяйства работало около 90 тысяч человек, или 37,8 % среднесписочной численности лагерей ГУПВИ. Валовая сумма их заработка составила 551,6 млн. рублей, за счет которого было покрыто лишь 29,1 % расходов на содержание лагерей. К завершению войны число военнопленных, работавших на объектах народного хозяйства, выросло в 1,5 раза. В мае 1945 года в системе УПВИ существовало 185 производственных лагерей, в которых содержалось 555 тысяч человек, закрепленных за предприятиями более 30 министерств. 25 % из них работали на предприятиях угольной промышленности, 10 % — на объектах Наркомата строительства и НКВД.

Значительное число военнопленных работало на строительных объектах Наркомата жилищно-гражданского строительства, предприятиях Наркомата боеприпасов, Наркоматов обороны, промышленности строительных предприятий, путей сообщения и др. Однако НКВД СССР так и не удалось, несмотря на все усилия, добиться возмещения расходов по содержанию военнопленных и вывода на производство не менее 80% трудового фонда.

В послевоенные годы, на вторую половину 1945 — начало 1946 года, приходится этап массовой организации производственных лагерей ГУПВИ. Этот период связан с процессом массового вывоза военнопленных из фронтовых в тыловые производственные, офицерские и оздоровительные лагеря, а также в отдельные рабочие батальоны Министерства вооруженных сил. К концу 1945 года контингент ГУПВИ вырос примерно в 4 раза. Доля пленных в общей численности рабочих и служащих СССР составила около 7 %, в том числе в составе рабочих — более 10 %. В последующие годы в связи с репатриацией и смертностью она будет постоянно уменьшаться. К весне 1946 года было в основном закончено обустройство лагерей, во время которого решены вопросы размещения военнопленных, хотя и в очень стесненных условиях, организовано питание, снабжение одеждой и обувью, медицинское обслуживание. Было также организовано обучение пленных рабочим специальностям, подобраны кадры производственных лагерей и установлена связь между руководством лагерей и предприятий.

Немецкие пленные в Мингячевире. Азербайджан.

Обед в советском лагере для военнопленных. 1945 г.

Использование военнопленных в качестве рабочей силы регламентировало «Положение о трудовом использовании военнопленных», утвержденное НКВД СССР 29 сентября 1945 года. Положение стало основным нормативным документом по руководству трудовыми процессами в лагерях ГУПВИ на весь послевоенный период. Оно не только приписывало всем военнопленным рядового и младшего начсостава в обязательном порядке трудиться для ликвидации ущерба, причиненного войной, но и рассматривало отказ от работы или халатное отношение к труду как нарушение воинской дисциплины, которое влекло за собой соответствующее наказание.

В документе была сформулирована основная задача работников ГУПВИ на послевоенное время: «Военнопленный обязан своим трудом возместить стоимость своего содержания. Администрация лагеря обязана добиваться максимально продуктивного трудового использования контингента и обеспечить возмещение государству расходов на содержание лагеря». В Положении были определены порядок распределения военнопленных на работы, режим рабочего времени, организация труда. В нем был систематизирован порядок расстановки рабочей силы и производства работ, определены меры по поднятию производительности труда, соблюдению техники безопасности, учету выполненных работ. В этом документе был определен порядок выплаты денежного вознаграждения военнопленным, выполняющим и перевыполняющим действующие нормы выработки.

Работающим на тяжелых работах выплачивалось месячное вознаграждение в количестве 85 % от суммы заработка сверх 200 рублей, на прочих работах — 70 %. При этом сумма денежного вознаграждения не могла превышать 200 рублей в месяц на одного военнопленного, выполняющего тяжелую работу, и 150 рублей — прочие работы. Командиры отделений получали 20% надбавку к сумме, причитающейся за выполненные работы. Командирам взводов и рот выдавалось денежное вознаграждение в размере 50 и 75 рублей в месяц соответственно. Не выполняющим нормы военнопленным, а также занятым на хозяйственном обслуживании лагерей и неработающим, денежное вознаграждение не выплачивалось. При этом каждому военнопленному разрешалось иметь на руках не более 150 рублей наличных денег, а остальные суммы начислялись на их лицевые счета. Кроме денег, для выполняющих нормы полагалась бесплатная выдача дополнительного горячего блюда и табака по соответствующим нормам, установленным Приказом НКВД СССР от 19 мая 1945 года.

Дополнительные льготы были установлены для выполняющих нормы более чем на 110 %. Им предприятие могло отпускать второе горячее блюдо за наличный расчет. Для воздействия на плохо работающих военнопленных, согласно Положению, применялось ранее установленные дисциплинарные меры. Самым тяжелым наказанием оставался перевод в штрафное подразделение с особо тяжелым режимом работ на срок до трех месяцев. Военнопленных, злостно уклоняющихся от работы, предписывалось отдавать под суд военного трибунала с рассмотрением дел в показательном порядке в присутствии других военнопленных.

Групповой портрет немецких военнопленных в лагере №207 Молотовской области. 1946 г.

Военнопленные читают газету «Свободное слово» в лагере №165, в районе города Вязники. 1945 г.

В январе 1946 года в лагерях содержалось 82 тысячи военнопленных офицеров Вермахта. Из них около 5 тысяч человек добровольно работали и использовались в 78 качестве командиров подразделений, взводов, рот и на инженерно-технических должностях. 77 тысяч человек, в соответствии с Положением о военнопленных, не работали. Изыскивая дополнительные трудовые ресурсы, НКВД пыталось добровольно привлечь их к труду. Но это не дало результатов. В связи с этим, 19 февраля 1946 года, в нарушение Положения о военнопленных, вышла Директива министра внутренних дел С.Н. Круглова «О привлечении к труду военнопленных бывших офицеров немецкой национальности бывшей германской армии, имевших воинское звание от младшего лейтенанта до капитана включительно». За пленными офицерами был сохранен офицерский паек. В вопросах трудового использования они были приравнены к военнопленным рядового состава. Основанием для нововведения послужил приказ НКВД СССР от 2 ноября 1945 года «О лишении права ношения знаков различия и знаков отличия военнопленных германской армии».

В первой половине 1946 года руководство МВД СССР стало рассматривать переписку как фактор, имеющий политическое значение и способствующий повышению производительности труда. 2 сентября ЦК ВКП (б) вынес решение о необходимости улучшить переписку военнопленных с их семьями. В результате к этому вопросу в лагерях стали относиться более ответственно, и многие бюрократические препоны были преодолены. В течение четвертого квартала 1946 года связь со своими семьями смогли установить большинство военнопленных. 23 ноября 1949 года МВД СССР запретило переписку с родственниками пленным, осужденным военными трибуналами и отбывающим наказания в лагерях ГУЛАГа, и всем другим осужденным и подследственным.

В июне 1947 года немецкие военнопленные стали иметь возможность получать еще и денежные переводы из-за границы. В январе 1948 года, когда пришло соответствующее разрешение Совета Министров СССР, МВД СССР утвердило порядок получения военнопленными и интернированными посылок из-за границы от своих родственников. В июле 1953 года приказом МВД СССР переписка с родственниками, получение посылок и денежных переводов были разрешены и осужденным военнопленным.

Одним из основных направлений деятельности лагерей была политическая работа с военнопленными. Ее задачей было добиться лояльного отношения основной массы военнопленных к СССР и понимания ими ответственности за причиненные их армиями разрушения на территории СССР. На этой основе строились в лагерях требования добросовестного отношения к труду. Рядом с офицерами спецпропагандистами там находились уполномоченные Национального комитета «Свободная Германия» (НКСГ). По призыву НГСГ военнопленные были объявлены «солдатами восстановления», а проведение восстановительных работ — «национальным долгом немцев». Другой важной задачей политработы являлось воспитание из числа военнопленных надежных антифашистов, способных по возвращению на родину вести борьбу за переустройство своих стран на демократических началах.

В 1947 году широкое распространение получили договоры о трудовом соревновании между отделениями лагерей и бригадами военнопленных. Бригадные формы соревнования получили наибольшее распространение. Бригада являлась основным производственным звеном. В ней была установлена коллективная ответственность за итоги выполнения месячных планов. Только когда вся бригада выполняла задание, ее членам начислялось премиальное вознаграждение. Итоги трудовых соревнований подводились на общих собраниях пленных. В каждом лагерном отделении имелись доски производственных показателей, на которых ежедневно фиксировались трудовые достижения каждой бригады. Часто рядом с досками помещались витрины с портретами тех, кто добивался наибольших результатов. Пропаганда передовиков осуществлялась также через стенную печать, выпускаемую антифашистскими комитетами.

Большинство производственных лагерей ГУПВИ в 1946–1947 годах стало рентабельным. Это было связано с улучшением организации труда военнопленных, условий их содержания и медицинского обслуживания. В результате выросло количество трудоспособных военнопленных, что было также связано с постоянно проводимой репатриацией на родину больных и инвалидов, а это сокращало расходы на содержание неработающих.

На положении военнопленных, снабжении их продуктами питания, а следовательно, и на их физическом состоянии сильнейшим образом отразилась засуха 1946 года. Она привела к недоеданию и голоду в ряде районов страны. В сентябре началось ухудшение продовольственного снабжения военнопленных. С 1 октября им прекратили выдачу установленной ранее 25 % надбавки к нормам картофеля и овощей, хлеба и крупы. 14 октября МВД СССР отменило выдачу дополнительных горячих блюд для выполнявших норму выработки. С 1 декабря как ослабленные, так и работающие военнопленные были лишены всех видов дополнительного питания и переведены на основную норму питания (изменения не коснулись общегоспитальных больных, офицеров и генералов). В итоге, к концу 1946 года суточный рацион военнопленного был снижен с 3 200 до 2 368 калорий. Но и по основной норме питание могли получить только те военнопленные, которые выполняли план. По состоянию на 1 февраля 1947 года доля трудоспособных среди военнопленных резко уменьшилась.

В течение всего года лагерям ГУПВИ так и не удалось полностью оправиться от последствий ухудшения питания, произошедшего в конце 1946 года и даже вызвавшего необходимость введения чрезвычайного положения с января по апрель 1947 года.

Репатриация военнопленных из СССР началась сразу после окончания войны в Европе и продолжалась до весны 1950 года. Она оказывала существенное влияние на производительность труда военнопленных. Осужденные военнопленные и интернированные пробыли в СССР до конца 1956 года. В первую очередь на родину отправляли инвалидов, больных туберкулезом, хронических больных с хирургическими заболеваниями, больных дистрофией 1-й и 2-й степени, а также длительно нетрудоспособных. В 1946 году на родину были отправлены первые большие партии военнопленных антифашистов. Отправка проводилась, как правило, по решению ЦК ВКП(б) по персональным спискам. В 1947 году примерно половину из отправляемых на родину уже составляли трудоспособные.

В апреле 1947 года на 4-й сессии Совета министров иностранных дел Великобритании, СССР, США и Франции было принято решение о завершении репатриации немецких военнопленных, находящихся на территории союзных держав до 31 декабря 1948 года. Однако СССР не выполнило взятых на себя обязательств. В 1948 году, в разгар холодной войны, СССР отказался от репатриации всех немецких военнопленных к концу года. Комиссия Совета Министров вынесла решение репатриировать в 1948 году только 300 тысяч больных и малоработоспособных немцев. На 1 января 1949 года в системе ГУПВИ все еще содержалось 431 843 немцев. Задержка со сроками репатриации объяснялась, в том числе и массовым спросом на рабочую силу.

Группа недавно освобожденных немецких военнопленных ожидает отправки домой. 1949 г.

Вернувшиеся из советского плена на вокзале в Хофе. 1949 г.

Массовый процесс репатриации военнопленных немцев был завершен еще к весне 1950 года. По сообщению ТАСС от 5 мая 1950 года «О завершении репатриации военнопленных», на конец апреля 1950 года в СССР оставалось 14 тысяч осужденных немецких военнопленных. Из них были репатриированы в период с мая 1950 по январь 1956 года 13 501 немецкий военнопленный, остальные умерли по разным причинам или остались на жительстве в СССР. Всего 2 031,7 тысяч немецких военопленных вернулись на родину.

Продолжение следует...

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В СССР. ЧАСТЬ 5

Японские военнопленные

Георгий Зотов

Журналист

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Социальная трагедия возвращения вермахта в 1945 году

Ярослав Александрович Русаков

Отец четверых детей

ТРАГЕДИИ ХАТЫНИ И КАТЫНИ. ЧАСТЬ 1

Детектив с расследованием

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В СССР. ЧАСТЬ 4

Румынские военнопленные