Лечебник истории

03.10.2017

Валентин Антипенко

Управленец и краевед

1812 год. Спорная Отечественная

Часть II. После Бородино

-

Участники дискуссии:

1146 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Окончание. Начало здесь

Нет смысла останавливаться на самом сражении под Бородино, поскольку об этом написаны сотни научных трудов.

Дилетанты, жонглируя разноречивыми цифрами, утверждают, будто даже сам факт отступления Кутузова свидетельствует о поражении, хотя в действительности Наполеон получил такой урок, который поставил крест на возможности достижения им главной цели — разгром русской армии.

Это подтверждают и французские источники, в которых описывается поход Наполеона на Москву после неудачной попытки разбить русские войска в Бородинской битве.

Вот что пишет по этому поводу уже упоминавшийся барон Дедем:

«Великая ошибка Наполеона состояла не в том, что он пошел в Москву, хотя это была неосторожность с его стороны, и против этого восставали почти все его генералы в Витебске и в Смоленске. Его ошибка заключалась в том, что он остался в Москве.

...Он все еще хотел заблуждаться. Вообразив, что Александр будет просить мира, он был уверен, что русский император поспешит, по крайней мере, принять этот мир, если он будет ему предложен...»

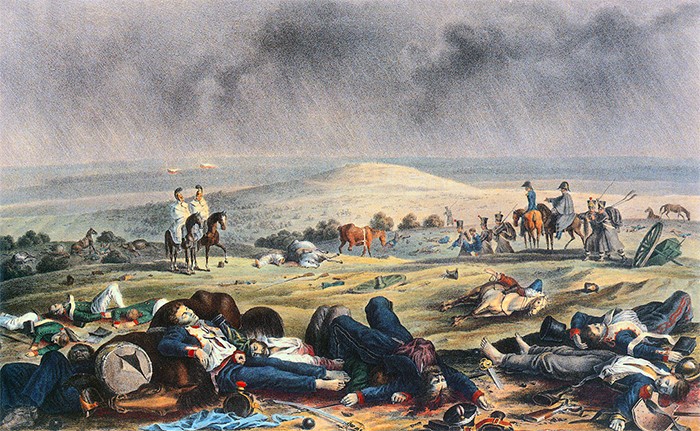

А дальше наступили самые трагические дни для французской армии.

«До Вязьмы наше отступление совершалось в порядке; запряжки артиллерии и повозок были довольно хороши; у нас было достаточно фуража и мы питались припасами, увезенными из Москвы, но, подойдя к Вязьме, неприятель начал нас теснить.

...Стихии также ополчились против нас; вследствие дождей дороги сделались непроходимы, овраги и ручьи наполнились водою…

...Наполеон говорил: «Свыше девяти градусов мороза я не находил в отрядах французской армии ни одного генерала на своем посту»…

...Французы, увидав, что идет снег, запаслись санями в покинутых русских деревнях, и у повозок все колеса были заменены полозьями. Когда же с наступлением оттепели снег растаял, то экипажи не могли двигаться по грязи, и пехотным офицерам и солдатам пришлось бросить свои съестные припасы…

...Настоящее бедствие началось за Смоленском; дорога была усеяна трупами и умирающими, артиллерия и зарядные ящики были брошены…

...После сражения при Красном, в котором была разбита голландская и итальянская гвардия, я думал, что мы погибли окончательно. Русские окружили нас со всех сторон: мне казалось, что для армии не оставалось выхода...»

Фабер дю Фор. На Бородинском поле, 17 сентября 1812 г.

Просто потрясающе, точнее многих именитых деятелей того времени высказался старый французский солдат-сапер, обращаясь в плену к русским должностным лицам:

«Вот, господа, вы удивляетесь, что мы у вас обругали святыню, разграбили ваши церкви и прочее. Что вы хотите от таких людей? Ведь все генералы, офицеры и солдаты, все они продукт неистовой французской революции — и вот ее плоды!»

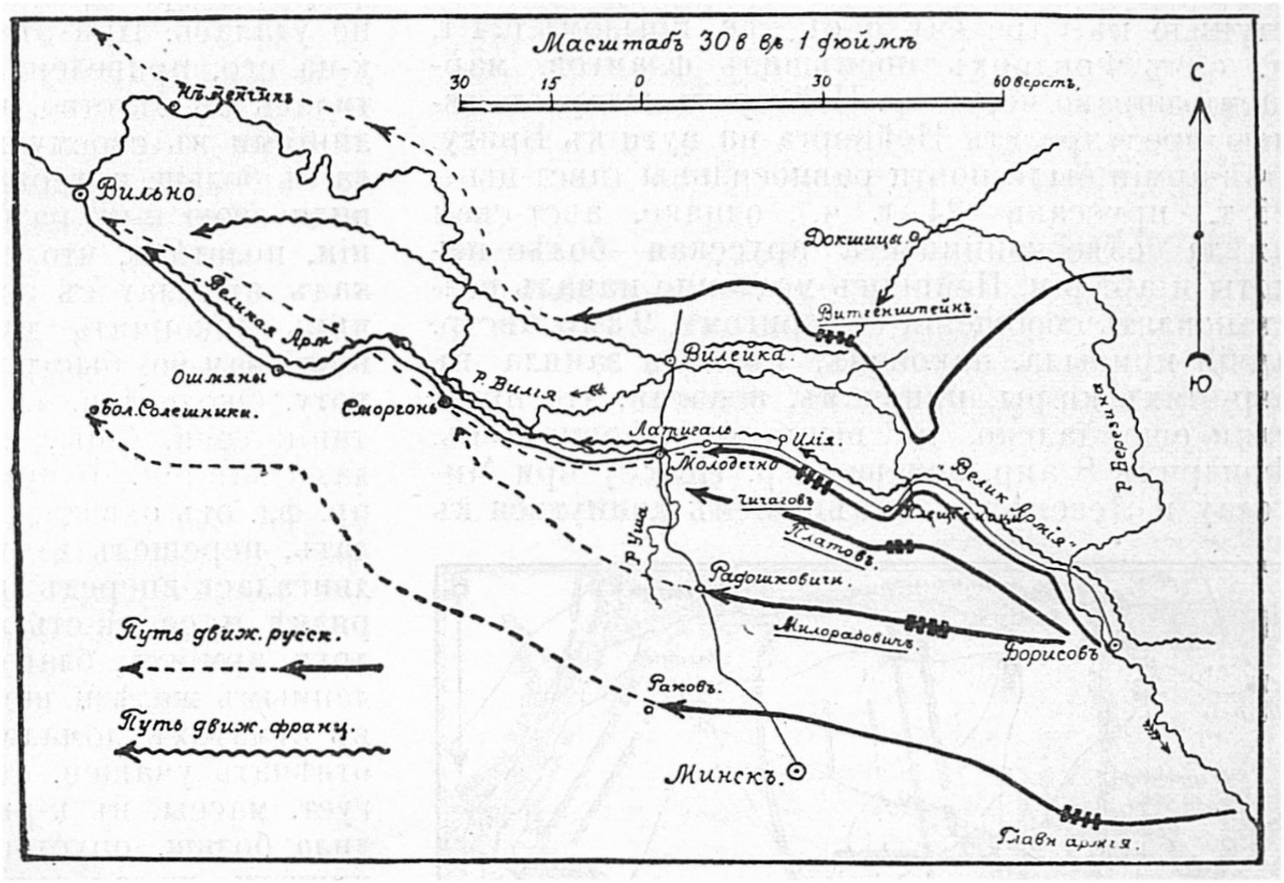

В ещё более бедственном положении оказались французские войска в период отступления по белорусской территории.

Катастрофой стала для армии переправа через Березину, где потери были сопоставимы с Бородинской битвой.

Вот и описание бароном Дедемом финальных эпизодов русской кампании после того, когда в Сморгони, переодевшись в мундир польского улана, Наполеон бросил своих солдат и бежал в Париж, на несколько часов задержавшись в Вильно:

«6 декабря приехал сам Наполеон, но он остановился в Вильно всего на несколько часов. Вскоре стало известно, что, оставив командование армией королю неаполитанскому, он уехал в Париж. Это возбудило всеобщий ропот и негодование… Если бы в этот момент у кого-нибудь хватило духа объявить о низложении императора, то он был бы низложен…

...Русские следовали за нашим арьергардом так близко, что вступили в Вильно одновременно с ним; в городе произошел страшный беспорядок…

...Печальные остатки наших экипажей, артиллерии и казны остановились на Виленской горе. Французы грабили тут казну заодно с казаками; здесь же были сожжены трофеи, взятые в Москве…

...Армия бежала по дороге в Ковно, где солдаты разграбили водочные склады, пили до опьянения и сотнями падали замертво на улицах...»

В финале жалкие остатки французской армии появились почти в том же самом месте, где летом начиналась русская кампания. В Пруссию вернулись около 30 тысяч человек — «горемык, одетых в рубище, с опущенными головами, потухшими взорами, мертвенно-землистыми лицами и длинными, всклокоченными от мороза бородами».

Это было всё, что осталось от Великой армии, не считая австрийцев, саксонцев и пруссаков, действовавших отдельно.

Фабер дю Фор. Около Сморгони, 3 декабря 1812 г.

Вернёмся же к тому, что происходило в 1812 году на территориях современной Беларуси.

Как свидетельствовал убитый под Бородино французский генерал Огюст де Коленкур:

«Русские отступали в порядке и не оставляли ни одного раненого. Жители следовали за армией; деревни пустели…

...Крестьяне уверяли, что мы представляем легионы демонов под командой антихриста, что мы адские духи, один вид которых внушает ужас, а прикосновение оскверняет…

...Неприятель не оставлял за собою ни одного человека, разрушал все свои склады, сжигал все казённые здания и даже большие частные дома…»

Вот что заключает историк В.Г. Краснянский в своей работе «Минский департамент Великого княжества Литовского» (1902 г.):

«Православные крестьяне-белорусы, составляющие коренную массу населения Минской губернии, совсем иначе относились к французскому владычеству, чем поляки.

Для белорусов, этих вековых страдальцев за русскую народность и православие, владычество французов и торжество поляков являлось возвращением к столь ненавистному недавнему прошлому...»

На территории нынешней Беларуси из сторонников Наполеона в городах и рекрутированных селян были созданы четыре полка кавалерии, пять полков пехоты, гвардейский уланский полк.

При этом забывается, что, не считая ополченцев, уроженцами западных районов империи были десятки тысяч рекрутов, несших боевую службу в рядах русской армии.

Сформированные на Витебщине четыре полка 3-й пехотной дивизии защищали на Бородинском поле знаменитые Багратионовы флеши, а 24-я дивизия, состоявшая из крестьян Минской губернии, героически сражалась у батареи Раевского.

В августе 1812 года, когда Наполеон подписал очередной указ о реквизициях, даже лояльно относившееся к французам население взялось за вилы и отправилось в леса.

Наполеон вынужден был оставить в Беларуси многотысячный отряд для борьбы с партизанами, сбора провианта и фуража.

.jpg)

Фабер дю Фор. Лёзна, 4 августа 1812 г.

Первоначальная радость шляхты по поводу прихода Наполеона сменилась разочарованием. Из временного правительства ВКЛ вышел даже рьяный бонапартист Александр Сапега.

Особенно широкий размах партизанское движение получило в Витебском уезде.

Французский интендант Витебска маркиз де Пасторе признавался в своих записках, что ему с большим трудом удавалось обеспечивать продовольствием 12-тысячный гарнизон города, «из которого выйти было невозможно, не рискуя попасть в руки партизан».

В ответственный момент накануне Бородинской битвой Наполеон вынужден был отправить 10 тысяч солдат для укрепления гарнизона в Витебске, который осаждали местные партизаны.

Непосредственный участник событий 1812 года граф А.Х. Бенкендорф писал:

«Дворяне этих губерний Белоруссии, которые всегда были поддонками польского дворянства, дорого заплатили за желание освободиться от русского владычества.

Их крестьяне сочли себя свободными от ужасного и бедственного рабства, под гнётом которого они находились благодаря скупости и разврату дворян. Они взбунтовались почти во всех деревнях, переломали мебель в домах своих господ, уничтожили фабрики и все заведения и находили в разрушении жилищ своих мелких тиранов столько же варварского наслаждения, сколько последние употребили искусства, чтобы довести их до нищеты…»

Имели место и трагические ситуации подобно тому, как смолевичские крестьяне под предводительством Прокопа Козловского сожгли имение одного из Радзивиллов вместе с его хозяином.

Весьма примечательна судьба Федоры Мироновой, крестьянки из села Погурщина Полоцкого уезда, которая доставляла в штаб русской армии сведения о размещении неприятельских войск и складов.

После войны владевший крестьянкой польский помещик распорядился выпороть её за то, что она посмела помогать «пшеклентым москалям», а затем продал несчастную в другой уезд.

Возмущённая такой несправедливостью Федора отправилась искать правду в Санкт-Петербург, где за неё взялся ходатайствовать генерал Е.И. Властов.

В итоге Федора со всей семьёй была освобождена от крепостной зависимости, получила серебряную медаль и 500 рублей — очень крупную по тем временам сумму.

Фабер дю Фор. Между Корытней и Красным, 15 ноября 1812 г.

Важную роль в мобилизации людей на борьбу с французами сыграло православное духовенство.

Единственный пример коллаборационизма — измена могилевского епископа Варлаама, который после занятия французами Могилёва принёс присягу на верность Наполеону и особыми циркулярами предписал подведомственному духовенству и мирянам выполнять все требования французских властей.

После войны русское правительство отправило его в Новгород-Северский монастырь на покаяние.

Что касается многочисленного еврейского населения городов и местечек Белоруссии, то оно осталось лояльными России.

Тот же Бенкендорф вспоминал:

«Мы не могли достаточно нахвалиться усердием и привязанностью, которые выказывали нам евреи.

Они опасались возвращения польского правительства, при котором подвергались всевозможным несправедливостям, и горячо желали успеха нашему оружию и помогали нам, рискуя своей жизнью и даже своим состоянием…»

Когда после ухода остатков французской армии потеплело, картина предстала ужасающая. Вся военная дорога от Москвы до Вильни, проходившая через Беларусь, была густо усеяна разлагающимися трупами.

Министр полиции Балашов в рапорте царю сообщал, что за весну-лето было закопано 430 тысяч человеческих трупов и 380 тысяч трупов лошадей.

В конце 1813 года по распоряжению императора Александра I был окончательно установлен размер нанесенного в ходе войны ущерба, который на наших землях составил 153 миллиона рублей.

По этой причине крестьяне были освобождены от недоимок за 1812 и 1813 годы, помещикам прощались недоимки по процентному сбору с доходов за 1812—1814 годы.

Число жертв составило около миллиона человек, то есть до четверти населения.

В некоторых уездах потери были еще большими: в Могилевском — 32%, Ошмянском — 27%.

Гибли и от неизвестных здесь до войны болезней, в том числе сифилиса.

Например, в Рогачевском уезде умерла четвертая часть жителей. Большое количество трупов пришлось закапывать и сжигать до весны 1813 года.

Довоенная численность населения была восстановлена лишь через 20 лет после войны.

В результате грабежей и реквизиций особенно пострадало сельское хозяйство края.

Весной 1813 г. во многих местах нечем было засевать поля. Почти наполовину сократились посевные площади. Резко сократилась торговля, многие купцы утратили свое имущество.

Наибольшие разрушения испытали Ошмянский, Браславский, Витебский, Полоцкий, Брестский, Кобринский, Борисовский, Вилейский, Дисненский, Копысский и Оршанский уезды.

И.М. Прянишников. В 1812 году. Пленные французы.

Большим отягощением стала необходимость содержать за счет местных средств огромную массу военнопленных, находившихся на территории каждой из губерний.

Кто-то из них попал в плен в ходе боевых действий, но многие — обессилевшие, больные — находились в деревнях, местечках и фольварках на попечении жителей.

Их необходимо было обеспечивать продовольствием, в то время как одежда и обувь для каждого пленного обходилась примерно в 50 рублей, а пришельцев было около 80 тысяч.

Уже в 1813 г. началась постепенная репатриация военнопленных, однако нашлось немалое количество тех, кто осел в Беларуси, поступил на государеву службу. 60 тысяч приняли российское подданство.

Постепенно они натурализовались — женились на местных девицах и создавали семьи.

«Французские» деревни возникали на Витебщине, Минщине, Смоленщине, а в 200 километрах от Минска под Поставами есть деревенька Париж, где проживают 400 жителей.

.jpg)

Французским солдатом был и прапрадед выдающегося государственного деятеля Петра Мироновича Машерова, носивший фамилию Машеро́ с ударением на «о».

Он отстал в 1812 году из-за ранения от своей части, женился на местной крестьянке и остался жить под Витебском, приняв православие.

И у меня на родине жило несколько потомков французов, в том числе будущий муж моей школьной подружки по фамилии Леберт.

В военных материалах я нашёл сведения о том, что 20 ноября 1812 года передовой отряд русских войск под руководством подполковника Титенборна догнал под Долгиново на пути к Вилейке арьергард баварского корпуса и разбил его, захватив около 700 пленных.

Путь отступления через Долгиново.

Тела убитых похоронили в братской могиле и насыпали над ней холм.

Со временем местная шляхта поставила на том холме каменный крест, а позднее — часовню.

В середине 70-х годов прошлого века это сооружение было снесено по решению местных властей, хотя ни царские власти, ни большевиков сталинского периода эти вопросы не волновали.

Вряд ли знал об этом и П.М.Машеров.

Какие же выводы следуют из всего вышеизложенного?

1. Ко времени начала войны 1812 года Наполеон превратился из революционера в узурпатора, прежде всего беспокоившегося о сохранении власти. Он не был выразителем интересов каких-то социальных групп.

Российская кампания была лишь фрагментом удовлетворения его личных амбиций и геостратегического характера не носила.

2. 600-тысячная армия Наполеона только на треть состояла из его соплеменников, потому как на войну с Россией были рекрутированы представители 12 европейских народов с разной степенью военной подготовки и мотивации. Потому для большинства армии Наполеона война была лишь способом наживы и удовлетворения личных интересов и потребностей.

3. Ошибочным следует считать, что главной целью Наполеона было стремление освободить польский народ от российского диктата, потому его риторика никак не соответствовала целеполаганиям и практическим действиям.

Простой народ в те времена не ощущал национального притеснения, а русский язык имел хождение только в канцелярском, делопроизводственном и церковном обиходе.

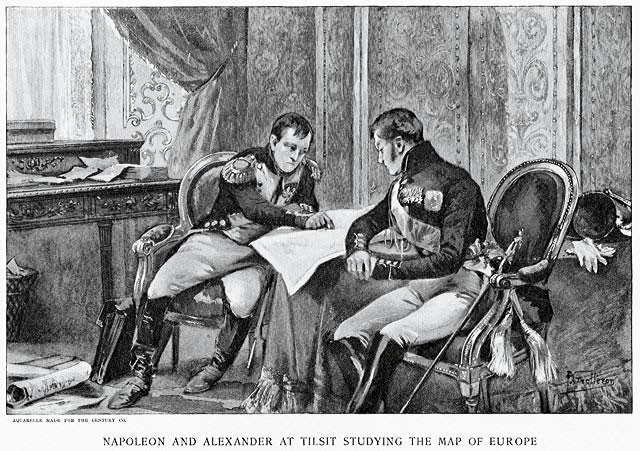

4. Наполеон совершил большую ошибку, не обратив внимания на предупреждение русского императора Александра І о характере будущей войны, хотя тот выложил ему чрезвычайно важную информацию на это счёт.

Изучая карту Европы. Встреча Наполеона и Александра I в 1808 году в Эрфурте.

5. Плохо сработала французская военная разведка. Несмотря на имевшиеся в то время большие возможности, она не учла, с какими проблемами столкнутся войска из-за плохих дорог и противодействия населения.

6. Война 1812 года проходило по сравнительно узкому придорожному коридору и не затрагивала белорусскую глубинку, что позволяло жителям и воинским тактическим формированиям без проблем скрываться от захватчиков и успешно маневрировать в его тылу, нанося большой ущерб войскам и тыловым подразделениям.

7. Проблемы, созданные хроническим отставанием обозов, лесистой и болотистой местностью, погодными условиями, не желанием жителей делиться скудными запасами с захватчиками, стали причиной необычайной жестокости, усугубившейся в период отступления французской армии. Это существенно усилило неприятие пришельцев и побудило на активное действие и партизанскую войну.

8. Главной проблемой, почему население Российской империи уклонялось от мобилизации следует считать кабальные условия воинской службы в российской армии. Рекруты в России служили 25 лет против девяти у Наполеона. Их вещевое и продовольственное обеспечение также существенно уступало французскому.

По этой причине население предпочитало вести самостоятельную борьбу с захватчиками, создавая местные вооружённые формирования, преследующие, прежде всего, цели сохранения личной и общинной собственности.

Ситуация изменилась только после выхода императорских указов с соответствующими послаблениями.

9. Войну 1812 года назвали Отечественной не в период её проведения, а после — во времена царствования императора Николая І. Документального оформления это название не имело.

По моему мнению, у этой войны больше признаков общенародной борьбы против иноземных захватчиков, хотя для подавляющего большинства православного люда наименование Отечественная война вполне может быть корректным с некоторыми оговорками относительно других групп местного населения.

«Французы, голодные крысы, в команде у старостихи Василисы». Гравюра на дереве Алексея Венецианова. 1812 г.

10. Искажением действительности является желание некоторых прозападных исследователей представить войну 1812 года гражданской.

Их мотивация, что часть белорусского народа воевала против другой, не выдерживает никакой критики.

Французов поддержала лишь польское и часть ополяченного населения — в основном шляхта. Она не сама воевала с пророссийской частью населения, а держалась за штыки захватчиков, а это чистой воды колобарационизм, не нашедший в итоге поддержки ни у народа, ни у тех, кто пришёл воевать с Россией.

Статистика говорит сама за себя: если в 600-тысячную французскую армию этническая Польша поставила 75 тысяч пехоты и конницы, то ВКЛ — с трудом 11 тыс., в том числе Минская и Виленская губернии собрали по 3 тысячи рекрутов, Гродненская — 2,5, Белостокская область и того меньше— 1,5 тысячи.

Неуверенность телодвижений пропольских элит подтверждается как результатами, так и тем, что российский император не стал преследовать шляхту после войны, а спусил на тормозах её «патриотическую» риторику.

Хотя М.И. Кутузов предлагал императору Александру І конфисковать имения всех, кто сотрудничал с Наполеоном, и передать их русским генералам, Александр І на это не пошел.

Своим манифестом от 12 (24) декабря 1812 г. он объявил амнистию для жителей западных губерний, принимавших участие в войне на стороне Наполеона, при условии их возвращения в родные места на протяжении двух месяцев. Собственность же лиц, оставшихся за границей, подлежала конфискации.

Таковых насчитали всего около 200 человек.

30 августа (11 сентября) 1814 года царь решил вообще закрыть эту тему и издал манифест, которым была объявлена всеобщая и безусловная амнистия, а тем владельцам, чьи имения подверглись конфискации, имущество было возвращено.

Хочется закончить разговор о войне 1812 года фразой французского штабного офицера Финарда Дьедонне, который в сердцах воскликнул:

— Вот до чего безумное тщеславие одного человека могло довести солдат, входивших когда-то победителями почти во все города Европы…

Это высказывание отражает бесспорную правду той войны и не только.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Александр Филей

Латвийский русский филолог

ИСХОД ИЛИ НЕИСХОД

Немного истории

Павел Тихомиров

НИ ФАШИСТЫ, НИ НАЦИСТЫ

Просто «пушечное мясо»

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ОТ КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ ДО ПУТИНА И ТРАМПА

80 лет между победой и хаосом

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

ПРИДЁТ ПОРЯДОК НАВЕДЁТ

Чего ждать от «Русской общины»?