ПОЛИТИКА

18.11.2015

Дмитрий Могильницкий

Публицист

Как ПАКТ реформирует Беларусь

Опыт предвзятого анализа

-

Участники дискуссии:

34 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Поводом к написанию этого текста стала публикация на сайте организации ПАКТ отчета о результатах «дискуссии с представителями организаций гражданского общества Беларуси», состоявшейся в июне сего года.

Выводы отчета были представлены 10 сентября 2015 года на специальном брифинге в штаб-квартире Pact в Вашингтоне. Надо отметить, что это — не первая «дискуссия» такого рода, предыдущие состоялись в 2006 и 2011 гг., отчеты о них также доступны на сайте ПАКТ.

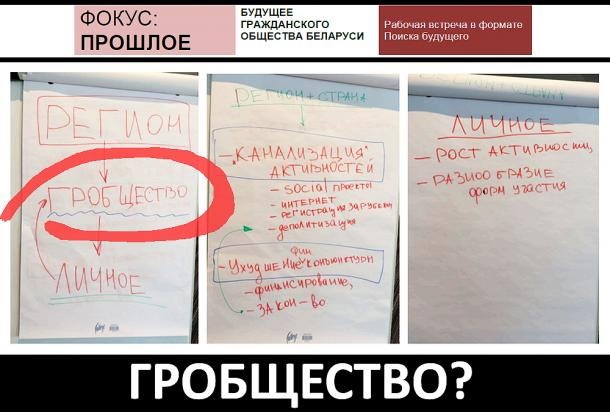

Фактически, речь идет о сессии стратегического планирования деятельности организаций так называемого «гражданского общества» (ГО) Беларуси на ближайшие пять лет.

Трехдневная напряженная работа 39 представителей ГО проходила по методике «Поиск будущего» (Future Search), в рамках стратегического планирования деятельности международной организации ПАКТ (проект BRAMA).

Красиво звучащий «проект BRAMA» — это на самом деле финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) программа Belarus Reforms And Media Assistance (Программа содействия проведению реформ и СМИ в Беларуси).

В общем-то, именно упоминание USAID и программы BRAMA подтолкнуло меня к внимательному и предвзятому прочтению упомянутого отчета.

Почему предвзятому? Ну, на мой взгляд, проблемы реформирования общества — это внутренняя проблема того общества, которое осознает необходимость реформ.

Само общество должно и обсуждать свои проблемы, и находить свои собственные пути решения этих своих собственных проблем.

Любое внешнее (по отношению к белорусскому обществу) исследование-обсуждение вызывает во мне инстинктивное отторжение и предвзятость к выдвигаемым предложениям.

Мне могут возразить, что дискутировали-то именно представители нашего общества, пусть и на иностранные деньги.

На подобное возражение я могу ответить тем, что всякие реформы имеют цели, и самое главное отличие одинаковых с виду целей — это по тому, кто их ставит, кто является субъектом целеполагания.

Какие цели ставит перед собой «ГО» Беларуси?

В рассматриваемом отчете о целях явным образом не сказано ничего, есть только прекраснодушное «видение будущего», которое очень обаятельно и привлекательно, особенно, когда описывается специальным языком, который злые люди обзывают «демоспиком».

Но мой пристрастный и предвзятый взгляд нашел (на стр.20) такой вот пассаж: «Работа во благо и с участием целевых групп является неотъемлемым приоритетом гражданского общества и одним из инструментов перехода от патерналистского общества к партисипативному».

Вот и ответ. Целью реформ является переход от «патерналистского» общества к «партисипативному».

То есть «кто-то» когда-то провел свою классификацию обществ. Потом этот «кто-то» отнес внутренний уклад Беларуси к «патерналистскому обществу».

Потом этот «кто-то» определил, что ему не нужна «патерналистская» Беларусь, а нужна Беларусь «партисипативная» (видимо, потому, что «патерналистская» в чем-то противоречит интересам этого «кого-то»).

Поэтому этот «кто-то» для достижения СВОИХ целей создает особые «инструменты», предназначенные для размывания (разрушения) привычного для белорусов общественного уклада и установления нового уклада.

И этот «кто-то» охотно вкладывает в созданные «инструменты» финансовые, интеллектуальные, организационные, медийные и политические ресурсы. Насколько я понимаю (конечно, могу ошибаться), этот «кто-то» ну никак не является «внутренним» субъектом целеполагания.

Мне опять же могут возразить, что в определениях и признаках «партисипативного» общества нет ничего плохого, а только лишь все хорошее. Пусть даже и так, хотя мы все прекрасно знаем, насколько далеко от реальности могут отстоять теоретические определения и теоретически же выделяемые признаки.

Мое главное возражение заключается не в этом, а в том, что кто-то другой, а не мы сами, решает за нас, что нам делать.

И пусть этому «кому-то» кажется, что он действует из благих побуждений и добрых намерений, но для меня «благими намерениями вымощена дорога в ад», особенно если эти намерения исходят от кого-то, чьи цели я не разделяю.

Итак, я утверждаю, что так называемое «гражданское общество Беларуси» (в его нынешнем состоянии) есть не что иное, как инструмент в чужих руках, несмотря на то, что многие организации «ГО» решают действительно важные для нашего общества задачи.

Но для чего они это делают?

Здесь мы подходим к самому главному, на мой взгляд.

Уже не секрет, что при неизменной стратегии развитые страны Запада (будем называть вещи своими именами), и в первую очередь США, пришли к выводу, что тактика «смены режима» с опорой на радикальную оппозицию в Беларуси не принесла ощутимых плодов.

В связи с этим происходит переход к тактике «трансформации режима», которая будет осуществляться путем пошагового взаимодействия политических структур Запада и органов государственного управления Беларуси, когда различными «пряниками» (или, скорее, обещаниями «пряников»), в первую очередь, доступом к финансированию текущих нужд, будут добиваться изменения существующих общественно-экономических отношений.

Такое пошаговое взаимодействие можно также называть другим словами — quid pro quo — «что-то за что-то» или more for more — «большее за большее».

Для осуществления новой тактики Запад в первую очередь стремится расширить прямое взаимодействие с представителями государственных органов РБ, с последующим широким использованием своего успешного колониального опыта, накопленного за долгое время взаимодействия с «туземными» чиновниками. И это — повод для отдельного разговора.

Но Запад не собирается складывать все яйца в одну корзину — и будет также опираться (ну и финансировать, конечно) на как бы «конструктивную оппозицию», выступающую за «мирные перемены», и на структуры так называемого «гражданского общества».

Оператора инструмента под названием «гражданское общество» в нашей стране решено не менять — им останется белорусская дирекция организации «ПАКТ» во главе с г-ном Балашем Ярабиком. (Интервью Балаша Ярабика ИМХОклубу читайте здесь.)

Какие же задачи ставит г-н Ярабик перед своим инструментарием на ближайшие пять лет?

Я не буду подробно останавливаться на второстепенных задачах и способах их решения, хотя это тоже представляет интерес с точки зрения выработки определенных мер противодействия.

Основная задача, стоящая перед «организациями гражданского общества» (ОГО) — это завоевание доверия со стороны как можно более широких масс населения и привлечение как можно большего количества представителей этого самого населения к участию в проектах этих самых «ОГО».

(Кстати, через весь отчет проходит четкое разделение «граждан» — людей, входящих в структуры «ГО» и принимающих активное участие в их работе, и «населения» — всех остальных, кто не сподобился пока проявить активную жизненную позицию в негосударственных структурах, существующих на деньги западных доноров.)

Как известно, доверие — это самое главное, основное условие для оказания влияния и осуществления манипуляции. С друзьями — не спорят.

И именно это — главная задача «граждан». Стать теми, кому доверяют.

А потом, когда будет надо Западу, «граждане» используют это доверие на полную катушку, не сомневайтесь.

P.S. Особое мое беспокойство вызвали следующие фразы в отчете: «В секторе культуры накоплены инновации, технологии и люди, которые могут служить основой для новой культурной политики, в том числе для удовлетворения возросшего в обществе запроса на национальную идентичность» (стр.8); «…дальнейшее развитие спроса на национальную идентичность, белорусские и европейские ценности должны стать ответом на геополитическую ситуацию в регионе» (стр.19).

Я не мог не задать себе вопрос: «Зачем правительству США моя национальная идентичность?»

А вы можете ответить на этот вопрос?

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Петр Дмитриев

Журналист

Фиаско белорусской оппозиции

Предатели остаются предателями везде

Андрей Лазуткин

Политолог, писатель

Политическая голодовка

В чем состоит новый метод работы с оппозицией

Алексей Дзермант

Председатель.BY

Ничего кровью Лукашенко в Сочи не подписывал

о чем говорят в СМИ

Алексей Дзермант

Председатель.BY